강령: 탈소외의 기술

엘레나 보그만

1961년 6월 2일, 프랑스 로제르 지역, 생-알반-쉬르-리마뇰 정신의료원 근처 생-쉐리-다프셰 영화관에서 아주 특별한 강령이 행해졌다. 이 상영회는 군의관이면서 아나키스트로, 스페인에서 프랑스로 망명한 의사 프랑수아 토스켈의 요청으로 개최되었다. 토스켈은 제도적 심리치료1로 알려진 급진적 정신의학 운동을 이끈 주요 인물 중 한 명이기도 했다. 정신병원에 있는 환자, 간호사, 의사, 농부, 그리고 마을 사람들은 영화 두 편을 보고 토론을 했는데, 이들이 본 영화는 민족지학적 영화의 선구자 장 루슈의 〈신들린 제사장들〉(1955), 루슈와 사회학자 에드가 모랭이 만든 〈어느 여름날의 연대기〉(1961) 였다.

1955년 완성된 직후 프랑스에서 상영이 금지되었던 〈신들린 제사장들〉은 현재의 가나, 그러니까 영국 식민지 시절의 골드코스트에서 행해진 하우카의 빙의 의식과 트랜스 상태를 보여준다. 이 의식에서 아프리카 노동자와 이민자들은 총독, 기술자 또는 군인과 같은 유럽의 식민 지배자상을 전복하고 체현하는 역할을 수행한다. 또 다른 민족지학적 영화 〈어느 여름날의 연대기〉는 이와 대조적으로 파리의 일상을 주로 다룬다. 영화는 보이스오버의 권위를 내려놓고 다성 발화를 선택하였고, 분산된 목소리들은 공장 노동자, 학생, 예술가, 이민자가 서로 활기 넘치게 대화하고 친밀하게 교류하는 모습에서 포착된다. 영화의 참여적 접근법은 화면 속 인물들을 적극적인 협업자로 끌어들이는데, 이를테면 루슈와 모랭은 파리 시민들을 대상으로 행복, 기억, 노동, 소외에 관한 인터뷰를 진행한다. 인종차별 문제, 프랑스 식민 전쟁, 홀로코스트 트라우마와 같은 이슈들 역시 이들이 나누는 대화의 주제가 되는 동시에 영화로 포착된 몸과 환경에 각인된 증상이 된다. 시네마 베리테[1960년대에 나타난 새로운 경향의 프랑스 기록영화]의 정초가 되는 이 작품은 영화에서 참여의 한계를 탐색하고 카메라와 촬영된 주체, 역사와 환영 사이의 경계를 흔든다. 당시 이 영화는 파리에서 공식적으로 상영되지 않았기에, 생-알반의 상영회는 독특한 사전 초연으로 여겨진다.

그런데 왜 이 두 실험적 아방가르드 영화는 프랑스 남부 주변부의 시골 사람들에게 보여졌을까? 이 영화에 등장하는 환자나 돌봄 노동자의 역할 연기는 어떤 정치적이거나 미학적인 효과를 자아낼까? 생-알반으로 상영본을 보냈던 제작사 아르고스 필름의 아카이브에는 상영 후 진행된 토론의 기록이 보존되어 있다. 기록을 보면 관람자들은 카메라와 체험 사이의 독특한 관계는 물론 실험적 음향 사용에 주목한다.2 토스켈은 〈어느 여름날의 연대기〉에 나오는 ‘빈대와 핏자국’ 같은 디테일에 담긴 성적인 함의를 강조하며 영화를 정신분석적으로 독해한다. 마지막 부분에 기록된 한 환자의 발언은 영화가 비전문 연기자들을 기용한 점을 상찬한다. “유명해지기 위해서 배우로 나선게 아닙니다. 누구나 유명인이 될 수 있잖아요.”3 이 발언은 당시 정신의료원 내부에서 환자들이 프로그램을 짠 초기 소비에트 영화의 정치적 지평을 떠올리게 한다. 이 영화들은 무대 연기를 거부하고 영화를 사회적 현실을 구축하고 변형하는 도구로 인식했다. 전형이라는 소비에트 영화 개념, 즉 배우가 영웅 개개인보다 사회적 유형을 체현하는 것은 계급 유형의 재현인 동시에 환경 속에서 정치적으로 행위하는 주체의 수용력을 지시하는 것으로, 영화를 실재하는 삶으로 확장하는 방식이었다.

이처럼 영화와 실재 사이의 능동적 관계에 기초하여, 루슈와 모랭의 1961년 강령술은 생-알반에서의 실험적인 미디어 사용과 더불어 부분적으로 집단적인 치료 기술, 즉 의료원의 정신적이고 사회적인 환경을 조정하는 도구를 형성하게 된다. 영화적이며 치료적인 세션, 심지어 정신분석적이기도 한 이 강령술의 잠재력은 무엇이었을까? 이 글은 제도적 심리치료의 이론과 미디어 역사를 서술하며, 매개라는 치료 형식의 함의를 추적하고 이를 탈소외의 기술로 현재화하려는 시도이다. 제도적 심리치료는 파국의 체험과 그 모든 실존적 예민함 안에서 자기 회복의 시도 모두를 정신병리로 재규정하고, 강령을 탈소외 프로젝트에서 참여의 목적을 재구성하는 기술로서 인식한다. 이와 같은 미디어에 대한 이해의 폭넓은 함의, 그리고 사회적이며 정신적 생태학의 몽타주가 되는 영화적 특성은 제도적 심리치료의 방법론을 지속하고 변형하는 여러 프로젝트들, 예를 들면, 프란츠 파농이 알제리의 블리다-주앵빌 정신병원에서 행한 실천, 펠릭스 가타리, 장 우리, 지네트 미쇼, 프랑수아 팽과 함께 수행한 프랑스 라 보르드 의료원에서의 실험에서 엿볼 수 있다.4

세계의 끝에 관한 체험과 환상

제도적 심리치료는 제2차 세계대전의 여파로 독일 점령기의 프랑스에서 태동하였고, 당시 여러 병원을 휩쓴 극심한 기근 속에서 에이블리즘[비장애 중심주의]에 따른 대규모 정신질환자 학살이 일어났다.5 이 시기 생-알반과 같은 주변부에 위치한 병원들은 문자 그대로 피난처가 되어, 환자만이 아니라 유대인 이민자, 레지스탕스, 그리고 조르주 캉길렘, 트리스탄 차라, 누쉬 엘뤼아르와 폴 에뤼아르와 같은 초현실주의 예술가들을 위한 장소가 되었다.6 환자들은 지역의 기존 사회적 구조와 연결되어 지역 농장에 고용되었고, 로제르 사람들의 물물교환 경제를 지탱하는 바느질, 물레질, 뜨개질 같은 활동들을 수행했다. 이러한 실천들은 병원이 극심한 기근에서 살아남고 장애를 가진 사람들을 몰살하려는 프로그램에 저항하는 데 도움이 되었다. 전쟁 이후, 정신질환에 관한 우생학과 인종차별적 조건들이 집단적으로 드러나면서 제도적 심리치료 운동은 이에 도전하였고, 분열분석가 펠릭스 가타리는 당시를 이렇게 회상한다.

강제수용소를 지지할 수 없었던 자들(몇몇 간호사와 의사들)은 철창을 걷어내고 기근에 대항하는 싸움을 조직하며, 탑다운 방식이었던 치료 제도의 개혁을 시도하러 나섰다. … 여기에는 초현실주의 지식인들, 프로이트 이론에 강하게 영향 받은 의사들, 마르크스주의 무장단체들이 한데 섞여 있었다.7

전쟁에 관한 역사적 경험은, 1948년 발표된 이후 1986이 되어서야 책으로도 출간된 토스켈의 박사 논문 「광기에 휩싸인 세계의 끝에 관한 체험: 제라르 드 네르발의 증언」에도 기록되어 있다. 제라르 드 네르발이 1855년 자살하기 직전에 쓴 소설 『오렐리아』를 찬찬히 분석한 이 연구에서 카탈루냐 출신의 이 정신과 의사는 적어도 세 가지 측면을 통해 파국 경험의 사유에 도전한다. 그것은 정신분열증 형태로 드러나는 임상적 표출, 전쟁에 관한 묘사에서의 정치적이고 역사적인 범위, 그리고 분위기 있고 시적인 현현들이다.

이 책은 또한 정신분석학의 타자, 즉 정신병과의 (탈)연계성을 예시한다. 토스켈의 논의는 지그문트 프로이트의 다니엘 파울 슈레버 사례 연구와 자크 라캉이 초기에 강조했던 환자의 정신이상적 ‘체험’에서 출발한다. 정신의학이나 정신분석 집단보다 예술가나 초현실주의자들 사이에서 더 잘 받아들여졌던 라캉의 정신의학 비판은 독일 실존주의와 현상학과 밀접한 관련을 맺으며, 말하자면, “사건(Geschehnis)의 모든 객관화와 연계하여 체험(Erlebnis)의 역동적 원초성과 원본성을 인지해야 한다”8라고 주장했다. 초현실주의 저널 『미노타우로스』에서 라캉의 에세이는 미셀 레리스, 살바도르 달리, 앙드레 브르통, 파블로 피카소, 사드 후작, 폴 에뤼아르와 다른 여러 작가의 텍스트와 이미지와 함께 수록되었다. 이러한 목소리들과 공명한 라캉은 정신분열의 경험을 예술적 과정을 탐구하는 렌즈로 제시한다.

최근 병리라 일컬어지는 어떤 체험의 형태들이 특히 상징적 표현의 양식으로 다양하게 분화되는 것으로 보인다. 이러한 표현 양식은 그 기반이 비합리적임에도 불구하고, 명백히 의도적인 의미작용과 매우 숭고하고 긴장된 전달성을 적지 않게 갖추고 있다.9

이처럼 예술을 주목하는 관점에서 토스켈은 환자의 체험을 경험의 특이성과 그 체험을 가져오는 세계 사이의 관계항으로서 개념화하기 위해 ‘문화기술지적 치료’를 외삽한다. 토스켈에게 “중요한 것”은 “개인에게 실존적 효능감을 주는 체험을 생산하는 역동”이었다.10 체험은 어원적으로 ‘경험’이라는 뜻에 ‘생’의 의미까지 포괄하기에, ‘세계의 끝’이라는 경험된 시간성의 환원 불가능한 차원을 강조하는 동시에 생의 복잡성과 역설적 연속성을 드러낸다.

이처럼 서로 얽혀 있는, 비선형적 시간성은 정신분석학에서 가장 유명한 사례 중 하나인 슈레버 연구에서 토스켈 식 독해의 핵심이 된다. 독일인 판사였던 슈레버는 자신의 『한 신경병자의 회상록』(1903)을 환각, 망상, 환청 같은 개인적 경험을 기록하고 구조화하는 매체로 활용하여, 정신병적 체계를 정교하게 설명한다. 프로이트는 『회상록』을 자기 식으로 독해하며, 슈레버가 매개한 ‘세상의 끝에 대한 환상’, 토스켈의 연구에서도 결정적인 지점에 인용된 바로 그 구절을 다음과 같이 분석한다.

병증의 정점에서 ⋯ 슈레버는 세계의 끝이라는 거대한 파국이 임박했음을 확신했다. 목소리는 그에게 지난 14,000년간의 일들이 아무것도 아닌 것이 될 것이라고, 지구에 할당된 수명은 이제 단 212년밖에 남지 않았다고 말했다. 그런데 슈레버는 의사 플렉지히가 운영하던 클리닉 입원 시기 막바지에 지구에게 남은 그 기한이 이미 다 끝났다고 믿었다. 그에게는 자신만이 ‘살아남은 유일한 진짜 인간’이었다. 그가 아직까지도 볼 수 있었던 몇몇 인간의 형상들, 그러니까 의사, 간병인, 다른 환자들은 ‘기적적으로, 조잡하게, 임시변통으로 만든 인간들’ 정도의 존재였다고 설명했다. 때때로 감정의 역류가 드러나기도 했다. 그의 죽음을 알리는 기사가 실린 신문이 그의 손에 쥐어졌다. 그렇기에 존재하는 그는 이등의, 열등한 형상이었다. 그렇게 이등의 형상으로 그는 어느 날 조용하게 죽은 것이었다.11

슈레버는 세상을 그림자 속에 분산된 것으로 경험했다. 이처럼 부서진 세계에 대한 꼼꼼한 진술은 분열을 언술화 하려는 그의 체계적 시도에 기인한다. 리듬감 넘치는 반복되는 문장들은 “기적적으로, 조잡하게, 임시변통으로 만든 인간(flüchtig hingemachte Männer)” 형상들이 그것의 괴멸로부터 달아난, 어떤 세계를 증언한다. 프로이트는 슈레버가 파국을 매개하는 데서 변증법적 현상을 포착했고, 이는 토스켈에게도 핵심적인 사항이었다. “우리가 병리학적이라 여기는 망상의 형성은, 실제로 회복하려는 노력이자, 재건의 시도이다.”12 다시 말해, 프로이트에게 수행된 물질성 속의 증상—황폐한 세계에 관한 정신병적 환상의 표현—은 이 세계를 (재)구조화하는 첫걸음을 제공한다.

하지만 망상이라는 작업이 어떻게 동시에 자기 회복의 과정이 될 수 있을까? 토스켈에 따르면, 정신분석학은 이 문제에 그다지 결정적인 통찰을 제공하지 못한다. 정신병적 삶의 경험에 “내재된 역동성”을 파악하지 못한 정신분석학은 “퇴행”을 “정신병리학의 진정한 만능 개념”으로 삼고, 신화적 설명에만 의존한다.13 임상적 사실과 동떨어진 정신분석은 원시주의적 가정을 용인하는데, 제도적 심리치료는 이러한 가정을 처음부터 반대한다. 정신분석학적 퇴행 개념과 프로이트가 ‘계통발생적 유년기’라고 부른 건에 관한 접근을 거부한 토스켈은 대신 조르주 캉길렘에서부터 모리스 메를로-퐁티에 이르기까지 많은 동시대인들에게 중추적인 역할을 했던 독일계 유태인 신경학자 쿠르트 골드스타인에게 관심을 돌렸다.

제1차 세계대전의 참사 이후, 골드스타인은 특히 프리다 프롬-라히만과 협업한 전쟁 관련 뇌 손상 연구를 통해 뇌 가소성에 관한 광범위한 이론을 정립하였다. 신경학자인 골드스타인에 따르면, 회복은 결코 이전 상태나 기존 규범으로의 회귀가 아니라, 유기체가 환경에 직면하는 과정에서 스스로를 재창조하려는 복잡하고 창의적인 노력이다. 골드스타인에게 회복은 단순한 결핍과 구분되는 “시도된 해결책”이며, “질서 있는 기능을 새롭게 성취한 상태” 혹은 “새로운 개인적 규범”이다.14 신경 손상 후 상황에 즉시 적응하지 못하는 개인에게 발생하는 정서적 혼란, 불안, 절망과 같은 증상으로 인한 위기를 설명하면서, 골드스타인은 ‘파국적 반응’에 관해 이야기한다. 그는 이것을 자아실현 과정에서 “피할 수 없는 중간 기착지”라고 분석하며, 나아가 개인이 “살아있는 세상의 일반적인 불완정성에 불가피하게 참여하는 것”을 표현한다고 설명한다.15

토스켈은 골드스타인이 제시한 증상의 부정성과 자기 회복을 위한 신체의 창조적 잠재력 사이의 복잡한 관계를 각색하며, “자아와 세계의 소멸”이 그 자체로 부정적인 요소가 아니라 “유기체의 변증법적 진화에서 결정적인 순간”이라고 단언한다.16 하지만 토스켈에게 인간의 사회적 환경은 생물학적이기만 한 것이 아니라 환원 불가능하게 사회적인 것이기도 하다. 따라서 파국적인 반응은 신체적일 뿐만 아니라 관계적인 것으로, ‘타인과의 관계에 대한 의미를 조정’하는 차원에서 경험된다고 짚어낸다.17 따라서 토스켈은 주어진 규범에서 벗어나 이를 재창조하는 능력에서 병리학의 가치를 보았고, 이는 당대에 팽배했던 에이블리즘과 우생학에 근본적으로 반대되는 급진적 주장이었다. 부서진 세상을 회복하려는 노력은 (재)특이화와 (재)사회화의 가능성을 열어준다. 그렇다면 정신병은 수동적 상태나 생물학적 결함이 아니라, ‘자유’와 ‘책임감’으로 충만한 긍정적인 잠재력의 표현이 된다.18 생-알반에서 토스켈과 열다섯 달 동안 긴밀하게 협업했던 파농은 사회발생적 접근을 통해 정신병적 증상이 사회적이고 정치적인 환경에 내재되어 있다는 관점을 제시하기도 했다.

탈소외와 전이

결정적으로, 토스켈에게 제도적 심리치료는 정신적이든 지정학적이든 간에 파국을 지워낼 수 없지만, 대신 역사의 파국적 상황과 그것이 초래한 황폐화 속에서 그것에 대응하는 저항력과 회복력을 구성해낼 수 있다고 보았다. 따라서 제도적 심리치료는 개인의 신체들과 그들의 증상에만 한정해서 살펴보기보다는, 그 증상을 초래한 사회적, 정신적, 환경적 조건들로 관심을 전환했다. 이러한 관점에서 ‘광기’는 ‘자아와 세상 사이의 관계에서 발생한 장애’로 간주되었다. 프랑스어로 정신 나간 상태를 뜻하는 aliéné는 이미 어원에서 소외 개념의 중요성을 내포하고 있다.

제도적 심리치료는 광기를 이중 소외, 즉 자아가 ‘환경 참여’로부터 정신적이고 사회적으로 소외되는 현상으로 이론화했다.19 정신분석에 관한 마르크스주의적 재해석을 시도한 제도적 정신의학 운동은 집단 치료와 정신의학과 시설의 급진적인 구조 조정을 통해 전개되었으며, 환자들이 자신의 수용 가능한 범위 내에서 서로의 치유 과정에 적극적으로 참여할 수 있도록 했다. 탈소외주의적 접근은 개별 치료 대신에 “‘주변’과 ‘병원’을 치료”하는 것을 제안한다. 제도적 심리치료 운동은 “병원이 병들었다”라는 사실에 주목하며, ‘환경’과 ‘분위기’를 집합적으로 변화시키는 것을 목표로 했다.20 영화, 판화 워크숍, 지도 제작, 소리 녹음과 같은 미디어의 실험적 활용은 이러한 치료 환경 형성에 결정적인 역할을 했다. 이러한 미디어는 주어진 관계의 지형을 재창조하여 심리 치료와 치유를 촉진하는 환경, 제도, 주변 환경을 생성했던 것이다.

루슈와 모랭의 영화를 소개했던 강령회는 이처럼 매개된 탈소외 전략의 일환이었다. 이는 동시상영이 흔했던 당시 이탈리아계 프랑스 영화감독 마리오 루스폴리가 토스켈과의 긴밀한 협업을 통해 로제르에서 시네마 베리테 삼부작을 제작했다는 사실에서 더욱 강조된다. 루스폴리와 함께 작업했던 촬영감독 로저 모릴리에르와 미셸 브로는 시네마 베리테와 다이렉트 시네마의 선구자들이었다. 두 사람은 〈어느 여름날의 연대기〉에서 함께 작업하며 발화, 몸짓, 배경의 자연스러운 리듬에 맞춰 움직이는 핸드헬드 카메라 기법을 통해 스튜디오 기반 다큐멘터리의 관습을 변화시켰다.

로제르에서 제작된 두 편의 영화 〈광기를 들여다보기〉(1962)와 〈갇힌 축제〉(1962)는 생-알반 의료원에서의 삶에 헌정한다.21 두 영화 모두 보이스오버를 통한 설명이나 임상적 담론을 피하고, 대신 기관의 변혁으로 생겨난 복잡한 사회적 환경 속에서 관심을 이끄는 존재적 분위기를 조성한다. 카메라는 기관 속 삶의 리듬—신체의 질감, 재료, 치료 공간—을 탈소외 프로젝트의 치료 행위자로 드러낸다. 그런 의미에서 두 영화는 모두 병원에서의 체험에 참여하는 행위로서 다가온다. 토스켈은 여기서 더 나아가 이 두 영화가 “대담하게도 이 인간들의 삶 속으로 진실되게 참여하도록 만들고, 그들의 불안, 그들의 희망, 그들의 투쟁이 현실, 사회, 일상생활과 다시 연결되게 하는, 의사와 환자 모두가 비슷하게 공유하는 투쟁”이라고 본다.22

이러한 영화적 경험의 형태로서 참여는 프랑스어 expérience가 ‘과학적 실험’과 ‘살아낸 경험(체험)’ 모두를 의미한다는 점을 고려하면, 사회적으로 상황화된 탈소외 프로젝트의 핵심을 이룬다. 우선, 이것은 정신분석학적 전이(Übertragung) 개념을 집단적이고 환경-생성적인 차원으로 재정의하는 매개체였다. 둘째로, 나는 이와 같은 참여 형태가 전이의 영화적이고 집합적인 매개로 재구성되어, 시네마 베리테의 방법론과 미학적 언어가 형성되는데 영향을 미쳤다고 제안하고자 한다.

생-알반에서 행해진 탈소외의 기술은 정신분석학적 전이 개념에 관한 매개적이며 인간행동학적인 재정의에 기반하고 있음을 이해해야 한다. 프로이트는 전이를 치료 과정에서 정신분석가와 환자 사이에 발생하는 독특한 관계적 역동성으로 이해했으며, “유아기의 원형들이 재등장하고, 강한 즉각성을 감각되는 경험 속에서” 전이가 일어난다고 보았다.23 제도적 심리치료는 근본적으로 이러한 관계를 탈중심화하고 불안정하게 만든다. 제도적 심리치료의 물질적이고 제도적인 기반과 더불어 환자들의 개별적 수용력을 다른 서로의 치유 과정에 적극적으로 참여하는 복잡한 ‘전이적 성좌’의 요소로 탐색했다. 따라서 전이는 더이상 환자-의사의 이항적 관계로만 간주될 수 없으며, 제도의 사회적이며 환경적인 확장을 포괄하는 일련의 복합적이며 수평적인 벡터로 인식되어야 한다. 정신의학자 피에르 델리옹이 강조했듯 “정신병의 특이성을 설명하고 그 척도에 따라 전이의 형이상학을 재정립하는 것이었다.”24 동시에 토스켈에게 이것은 의료종사자의 탈전문화라는 하나의 윤리적 입장을 시사했다. 의료원이라는 공동체적 상황—대인관계 치료라는 정신분석적 환경과 대조적인—을 고려한 토스켈은 “심리치료는 정신분석가들만의 일이 아니라 진정으로 모두의 작업”이라고도 정의했다.25

이렇게 재정의된 정신분석학 모델은 결국 언어에 기초한 무의식 개념을 결정적으로 뛰어넘는다. 이 모델은 신체 움직임과 몸짓을 전이적 성좌의 행위체로 설명하였고, 이것은 라 보르드 의료원의 창립자였던 장 우리가 이론화한 것이기도 하다. 토스켈은 분산된 전이를 논하며, 이는 전이적 투입이 사물들과 공간에도 적용될 수 있음을 시사한다.26 치료에서 공간적이며 미학적인 차원에 대한 근원적인 인식은 제도적 심리치료를 그 지각 영역과 구성력의 가치 증식과 더불어 영화적 과정성과 매개를 열어준다. 제도적 정신의학은 전이 상황의 복잡성, 즉 사회적 환경에서 핵심적 역할을 수행하는 상황에 놓인 신체, 몸짓, 속도와 소리의 복잡성을 설명하기 위해 정신분석적 어휘를 넓혀가며 상황을 음소/음운의 공간적 등가로 분석하기를 제시했다.

가타리는 이후 관계의 공간적 이질성이라는 개념을 차용하여 지네트 미쇼가 처음 고안한 ‘횡단성’ 개념으로 변용한다. 라 보르드에서 진행된 집합적 미디어 실험에 기반하여, 가타리는 영화가 사회 영역에서 무의식 투입의 실용성을 파악하는데 조력할 수 있을 것이라 가정했다.27 구성주의자와 부르주아의 정신분석학에 대항하는 독창적인 텍스트 「가난한 자의 카우치」에서 가타리는 영화를 이러한 무의식 투입에의 특권적인 장소로 탐색한다. 그는 제도적 실험이 제시하는 매개된 전이의 모델에 주목하며, 다음과 같이 주장한다.

영화 속에서 무의식은 카우치(소파)에서와 같은 방식으로 나타나지 않는다. 그것은 부분적으로 기표의 독재에서 벗어나, 언어적 사실로 환원되지 않으며, 정신분석적 전이가 고수해 온 것처럼 의미 있는 소통의 고전적인 발화자-청취자 이분법을 따르지 않는다.28

이러한 관점에서 영화는 초월적인 언표의 주체를 해체하는 데 그치지 않고, “강도, 움직임, 다양성의 비기표적 기호학적 사슬”의 파편화된, 혹은 몽타주된 배열을 드러낸다.29 가타리는 상업적 대중영화의 소외 효과를 간과하지 않았지만, 외부 세계와 우리의 관계에 직접적으로 개입하는 영화의 기계적 능력을 인정한다. 이처럼 경험의 이질적 현현에 참여하는 형태는 영화적 무의식을 불러일으키며, 이는 “더 위태로운” 것이지만, 분명 탈소외에 관한 약속을 충족하는 것이었다.30

제도적 심리치료의 미디어 역사는 강령을 정신분석학적인 동시에 영화적 탈소외의 기술로서 재고하도록 이끈다. 이러한 소규모의 미디어 실험들은 1961년 루슈와 모랭의 강령회 이전 시네마 베리테의 역사에서도 일어났다. 1950년에서 1957년 사이, 토스켈은 아내 엘레나 알바레즈 토스켈과 생-알반의 환자들과 함께 영화 〈로제르 정신위생학회〉라는 제목의 영화를 제작한다. 8mm 파이야르 카메라로 촬영된 이 영화는 생-알반의 환자들과 함께 관람하기를 의도로 만들어 졌으며, 다른 기관의 수용시설에서도 ‘사회 치료’, ‘에르고테라피(작업 치료)’, ‘파티’ 세 부분으로 나누어 유통/상영되었다. 이 영화에서 의료원은 감금이라는 주어진 조건에 대한 저항의 형식이 되는 한 ‘사회’ 로서 등장한다.

열악한 제작비에도 불구하고, 이 영화에는 생-알반의 연례 봉헌 축제를 기념하는 루스폴리의 〈갇힌 축제〉와 강력하게 공명하는 지점이 있다. 두 영화는 모두 지역의 수호성인을 중심으로 조직된 카니발 축제를 다룬다. 두 영화 모두 재현을 피하고, 이 행사의 복잡한 시간성에 참여하여 매개하는데 집중한다. 카메라에 포착된 사물과 신체는 생-알반의 치료 환경의 일부를 이룬다. 에르코테라피 세션(작업치료) 동안 환자들이 직접 만든 의상과 가면, 그리고 사회치료 작업실에서 연습하는 연극과 음악 퍼포먼스가 그 예이다. 두 영화 모두 환자들과 로제르 지역 주민들이 함께 기념하는, 이론적으로 ‘지리-정신의학’ 운동이라 설명될 수 있는, 의료원의 환경적이고 사회적인 개방감을 묘사한다. 이러한 사회적 횡단성은 ‘정상’과 ‘병리’ 사이의 이분법을 해체하고, 그 빈 자리에 골드스타인과 캉길렘이 탐구한 개체성들의 공존을 가져온다.

결론적으로 나는 이 두 영화 사이에서 일종의 전이의 형태가 일어난다고 제안하고 싶다. 집합적 카니발을 통해 이루어지는 몸짓과 움직임을 서로 연결하는 전이는, 단지 그 몸짓과 움직임들 사이, 혹은 그것들을 영화로 담는 행위 사이에서만 일어나는 것이 아니다. 이러한 경험은 미래의 열린 시간성으로 전달되는 전이로도 연결된다. 이러한 복합적인 전이의 과정 속에서 새로운 탈소외의 기술이 출현되는 것이다.

-

[편집자 주] 제2차 세계대전 이후 프랑스에서 태동한 접근법으로, 정신 질환 시설 내에서 보다 긍정적인 사회적 환경을 조성하는 데 초점을 맞추는 것이 특징이다. ʻ기관 심리 치료’라고도 부른다. ↩

-

로제르 상영회에 대한 자세한 분석이 다음의 책에 실려있다. Séverine Graff, Le cinéma-vérité. Films et controverses (Presses Universitaires de Rennes, 2014), 171–173. [다음의 링크된 웹페이지의 11번 단락에 해당하는 내용이다. https://books.openedition.org/pur/76248.] ↩

-

같은 책, 172. ↩

-

라 보르드 클리닉에 관해서는 최근 열린 프랑수아 팽의 개인전 《프랑수아 팽, 정신의학은 정신과 의사가 하는 일이다》 (JOAN, 로스앤젤레스, 2025년 2월 21~5월 17일, 페르와나 나지프 기획)과 다음의 자료를 참고하라. Everybody Wants to Be a Fascist: Institutional Psychotherapy as a Resistance Movement by François Pain, ed. by Perwana Nazif (Semiotext(e), 2025). ↩

-

Max Lafont, L’extermination douce: La cause des fous, 40000 malades mentaux morts de faim dans les hôpitaux de Vichy ( Éditions du Bord de l’eau, 2000). ↩

-

이 문헌 또한 참고할 수 있다. Francesc Tosquelles: Avant-Garde Psychiatry, Radical Politics, and Art, ed. Carles Guerra et al. (American Folk Art Museum, 2024). ↩

-

Félix Guattari, Psychoanalysis and Transversality: Texts and Interviews 1955–1971, trans. Ames Hodges (Semiotext(e), 2015), 60. [이 책의 국역본은 다음과 같다. 펠릭스 가타리, 『정신분석과 횡단성』, 윤수종 옮김 (울력, 2004).] ↩

-

Jacques Lacan, “The Problem of Style and the Psychiatric Conception of Paranoiac Forms of Experience,” in Critical Texts. A Review of Theory and Criticism 5, no. 3 (1988): 4. [『미노타우로스』에 수록된 라캉의 글을 영어로 번역해서 재수록했다.] ↩

-

Lacan, “The Problem of Style.” ↩

-

François Tosquelles, Le vécu de la fin du monde dans la folie: Le témoignage de Gérard de Nerval (Jérôme Millon, 2012), 51. ↩

-

Sigmund Freud, “The Case of Schreber,” in Standard Edition of the Complete Psychological Works, vol. 12 (1911–13) (Hogarth Press and the Institute of Psycho-Analysis, 1964), 68. [관련된 인용구 번역에 참조한 이 글의 국역본은 『프로이트 전집 9: 늑대인간』(김명희 옮김, 열린책들, 2020)과 『한 권으로 읽는 프로이트』(임홍빈, 박종대 옮김, 열린책들, 2019)에 수록되어 있고 슈레버 연구 저작물은 『한 신경병자의 회상록』(김남시 옮김, 자음과 모음, 2010)이다.] ↩

-

같은 책, 71. ↩

-

Tosquelles, Le vécu de la fin, 92. ↩

-

Kurt Goldstein, The Organism (Zone Books, 1995), 334. 골드스타인의 저술은 프로이트의 문화 이론에 대해 매우 통찰적인 비판을 가져다준다. “하지만 문화가 재현하는 이 ‘질서 정연한’ 세계가 불안의 산물임을, 불안을 회피하려는 욕망의 결과라고 주장할 방법은 없다. 프로이트가 문화를 억압된 충동의 승화로 상정했기 때문이다. 이는 인간 본성의 창의적 경향에 대한 완벽한 오해를 뜻하며, 동시에 왜 세계가 특정한 패턴으로 형성되었는지를 완전히 이해 불가한 문제로 남겨두는 것이기도 하다. … 현실화를 향한 이러한 경향은 원시적이지만, 환경의 억압적 힘에 충돌하고 투쟁한다면 효과를 발휘할 수 있다. 결코 충격이나 불안 없이 이것은 일어나지 않는다.” 같은 책, 239. ↩

-

Goldstein, The Organism, 392. See also: Stefanos Geroulanos and Todd Meyers, The Human Body in the Age of Catastrophe: Brittleness, Integration, Science, and the Great War (University of Chicago Press, 2018). ↩

-

Tosquelles, Le vécu, 95. 이 문헌 또한 참고할 수 있다. Mateo Pasquinelli and Elena Vogman, “Catastrophe and Schizophrenia: Curing the Institution in a War Shattered World,” in Fragments of Repair, ed. Kader Attia, Maria Hlavajova, and Wietske Maas, (Jap Sam Books, 2025). ↩

-

Tosquelles, Le vécu de la fin, 95. ↩

-

같은 책, 98. ↩

-

이에 관련해서는 다음의 두 저술을 참고할 수 있다. Lucien Bonnafé et al., “Valeur de la théorie de la forme en Psychiatrie: La dialectique du Moi et du Monde et l’événement morbide,” Annales Médico-Psychologique 103, no. 2 (1945): 280. See also Camille Robcis, Disalienation: Politics, Philosophy, and Radical Psychiatry in Postwar France (University of Chicago Press, 2021). ↩

-

François Tosquelles, Le travail thérapeutique à l’hôpital psychiatrique (Éditions du Scarabée, 1967), 40. Jean Oury, “The Hospital Is Ill,” interview by Mauricio Novello and David Reggio, Radical Philosophy, no. 143 (May–June 2007): 35. ↩

-

다음의 문헌을 참고. Mireille Berton, “Regard sur la folie: poétique et politique de la folie et du cinéma,” Décadrages, no. 18 (2011); and Perwana Nazif, “Filming in and of the Asylum: French Radical Psychiatry on Screen,” Notebook, MUBI, July 2024. ↩

-

François Tosquelles, “Regards sur la folie,” 1961. 미출간된 이 글을 공유해 준 자크 토스켈에게 감사드린다. ↩

-

Jean Laplanche and Jean-Bertrand Pontalis, The Language of Psychoanalysis (Karnac Books, 1988), 455. ↩

-

Pierre Delion, La constellation transférentielle (Éditions érès, 2022), 23. ↩

-

François Tosquelles, “Les retrouvailles: Sèvres (1957–58),” Recherches: Histoire de la psychiatrie de secteur ou le secteur impossible?, no. 17 (1975): 176. ↩

-

토스켈의 이 개념에 관해 학문적 조언을 공유해 준 학자이자 큐레이터 요아나 마소에게 감사드린다. ↩

-

Félix Guattari, “The Poor Man’s Couch,” in Chaosophy: Texts and Interviews 1972–1977, ed. Sylvère Lotringer (Semiotext(e), 1995), 262. ↩

-

Guattari, “Poor Man’s Couch,” 262–7. ↩

-

Guattari, “Poor Man’s Couch,” 262–7. ↩

-

Guattari, “Poor Man’s Couch,” 262–7. ↩

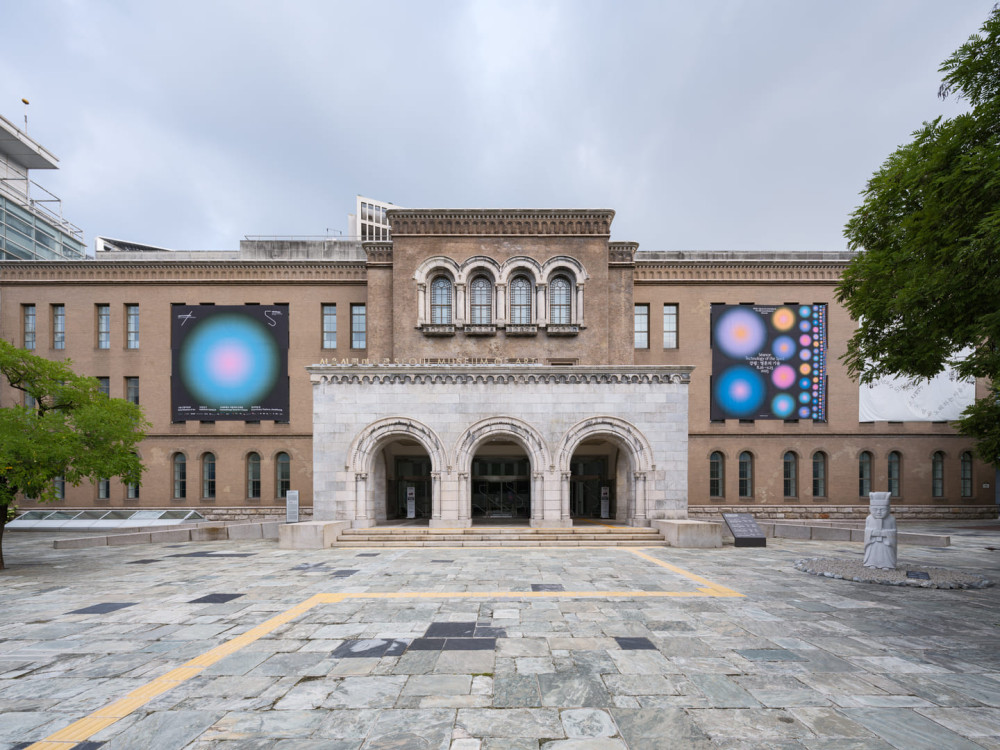

본 저작물은 2025년 10월 발간 예정인 『제13회 서울미디어시티비엔날레 강령: 영혼의 기술』 (서울: 서울시립미술관, 미디어버스, 2025)에 수록될 예정입니다. 본 저작물은 저자의 동의 하에 서울미디어시티비엔날레 웹사이트와 e-flux 저널에 선공개됩니다. 글의 저작권은 저작권자에게 있으며, 저작권자와 서울시립미술관, 미디어버스의 동의 없이 무단으로 사용할 수 없습니다. © 2025 필자, 저작권자, 서울시립미술관, 미디어버스