누가 강령회에서 말하는가?

니콜라이 스미르노프

니콜라이 스미르노프는 지리학자, 큐레이터, 연구자로, 주로 지리적 상상력과 예술, 건축, 과학, 일상의 공간과 장소의 재현에 관련된 작업을 한다. 그의 실천은 텍스트와 전시를 통해 복합적인 서사를 분석하고 구현하는 데 중점이 있다. 스미르노프는 모스크바 국립대학교 지리학과 및 로드첸코 예술학교에서 수학했다. 《메타지오그라피》(2014–2018) 프로젝트와 아틱비엔날레 《페르마프로스트》 (야쿠츠크, 2016)의 공동 큐레이터를 역임했고, 제5회 우랄산업비엔날레(2019, 큐레이터: 샤오위 웡)과 제2회 리가비엔날레(2020, 큐레이터: 레베카 라마르슈 바델)에 참여한 바 있다. 2025년에는 유라시아 연금술에 관해 4년간 진행된 큐레토리얼 리서치를 바탕에 둔 수행적 워크숍 「에소테릭의 해방? 예술을 통한 에소테리시즘의 반권위주의적 재전유」(카스코, 우트렉)를 공동 기획했다. 에소테릭 지식에 관한 그의 관심은 공간적 의미와 지리-상상력의 지리학 연구에서 비롯된다. 『Enfleshed: Ecologies of Entities and Beings』를 비롯한 다양한 연구물과 저작이 있으며, 이들은 『e-flux』, 『syg.ma』, 유라시아의 『New Age』와 같은 플랫폼에서 발표되었다. 2023년부터 2024년에는 독일의 카셀도큐멘타에서 리서치 어시스턴트로 근무한 바 있다. 2024년부터는 카셀대학교의 학제간 연구 훈련 그룹인 오거나이징 아키텍처스에서 어소시에이트 연구자로 활동하고 있다.

강령회에서 말하는 사람이 누구인지를 묻는 질문은 생각보다 단순하지 않다.1 이 질문에 대한 답변은 역사적 순간을 가리키는 지표가 될 뿐만 아니라, 영적 세계와 소통하고자 하는 이들의 믿음과 열망을 반영하기도 한다. 우리가 살고 있는 탈식민 시대에, 영매를 통해 말을 건네는 인간 혹은 동물의 영혼은 그 자신뿐 아니라 그보다 더 큰 무언가를 대변하기도 한다. 그것은 억압된 전통 혹은 인간중심주의, 제국주의, 자본주의에 억압받는 인간 너머의 세계에 관한 것일 수 있다.

해방 이론을 비추는 거울로서 영적 전통

흔히 포스트 르네상스의 에소테리시즘, 19세기 영성주의, 뉴에이지 영성 등을 경험 과학, 유물론, 합리주의의 부상과 연결해서 논의하곤 한다.2 그러나 이러한 영적 운동이나 실천은 세속적인 사고를 부정하기보다는 그것에 적응하면서 생겨난 결과물이자 수용 방식이다. 다시 말해, 이러한 대안적 신념 체계는 유물론적 과학, 실증주의, 그리고 막스 베버가 말한 ‘탈주술화’에 대한 반응인 동시에 그 산물인 것이다.

오컬티즘과 영성주의는 포스트 계몽주의 시기의 과학과 기술이 에소테리시즘에 적응한 형태로, 다른 층위의 존재들 사이의 ‘상응’이라는 에소테리시즘의 원리가 뉴턴식 인과율과 결합된 것이었다. 비밀 종교 연구를 학문으로 정립한 앙투안 패브르는 기술 진보의 시대에 “과학주의의 승리에 대항하는 흐름” 안에서 오컬티즘이 등장했지만, 그 추종자들은 통상 “과학적 진보나 근대성을 비난하지 않고, 오히려 글로벌한 비전 속에서 통합하려 한다”고 바라보았다.3 나아가 바우터 하네그라프는 영성주의의 역설, 즉 “세속화된 에소테리시즘”이 “그 본질의 실증주의적이고 유물론적인 철학들이 … 표현하던 세계관을 존립하게 하는 대안으로 작동했다는 점”을 주장하였다.4 영성주의는 근대성에 대립되기 보다는, “근대의 세속 민주주의에 완벽하게 들어맞는 종교였다. 초자연적인 것에 관한 ‘과학적’ 증거를 약속하는 것은 물론이고, 그 과학은 엘리트주의를 지양하지도 않았다. 원칙적으로, 모든 시민이 스스로 초자연을 탐구할 수 있게 된 것이다.”5

종교 연구와 근대의 세속적 운동들은 생명력을 지닌 ‘살아 있는 자연’에 관한 믿음을 비롯한 에소테리시즘의 교의에 영향을 주었다. 뉴에이지 운동은 이러한 과정을 이어받았으며, 하네그라프의 주장처럼 그것을 “세속적 사유라는 거울에 비친 에소테리시즘”으로 이해할 수 있다. 본 에세이는 필자가 “후기 뉴에이지”라고 부르는 현재의 시점에서, “서구 에소테리시즘”과 토착적인 영적 전통 모두를 동시대의 세속화를 미러링하는 기제로 이해해 볼 것을 촉구한다.6 오늘날 비밀 종교적이고 무속적인 성격의 예술 실천이 부활하는 현상은 팽배한 정체성 상실의 감각과 탈식민 정치의 영향에 관한 반응으로 이해되어야 하기 때문이다.

여러 종류의 영적 실천들은 사실상 세속적 영역의 발전을 비추고 있다. 예를 들어, 현대미술의 맥락에서 토착적인 영적 기술의 제시는 “급진적 사유라는 거울에 비친 후기 뉴에이지”처럼, 세속 사회의 탈식민적 혹은 반자본주의적 목적을 투영한다. 하지만 이러한 기술을 실제로 실천하는 공동체에게는, 그것이 미술관이나 갤러리에서 제시될 때 내재하게 되는 광범위한 이데올로기적 함의와는 상관없이, 그저 공동체적 정체성을 형성하는 수단이 될 수 있다. 그렇다고 이러한 관심사들이 공동의 프로젝트에서 교차할 수 없다는 뜻은 아니다.

이 글은 이와 같은 과정들이 문화 예술 영역에서 서로 만난다고 주장하고자 한다. 이를 테면 사하 영화는 사하인의 정체성 형성에 중요한 역할을 하는 동시에, 국제적으로 ‘탈식민적’ 형식으로 주목받고 있다. 사하 영화에 등장하는 영혼들은 다양한 방식으로 해석될 수 있지만, 다른 무엇보다 그들은 세속적 사유를 전형적으로 반영한다.

사하 영화의 영혼

사하 공화국(야쿠티아)은 러시아 연방 극동부에 위치한 거대한 시베리아 공화국이다.7 이곳의 활발한 독립 영화 산업은 국제적으로도 주목받고 있으며, 대개 토착어로 제작되고, 종종 지역의 신화를 각색하여 사하인의 정체성을 전달하는 역할을 한다. 이 분야에서 제작되는 영화 각각은 ‘그 자체가 목적’이 아니며, “특정 시점에 정체성 투쟁의 수단으로 영화를 제작하기로 결정한, 한 작은 나라의 선언문”이 된다.8

이 전통의 중심에는 영혼에 관한 신비로운 이야기들이 있다. 알렉세이 로마노프가 모스크바의 게라시모프 국립영화학교 졸업 작품으로 만든 20분 길이의 〈마파〉(1986)는 최초의 야쿠트어 제작 영화이다.9 플롯은 다음과 같다. 눈밭에서 거의 얼어 죽을 뻔한 젊은 여행자 ‘일다’가 아름다운 젊은 여성 ‘마파’에게 구조된다. 그들은 사랑에 빠지지만, 마파는 일다에게 자신이 전염병에 걸렸다는 소문 탓에 자살한 어느 소녀의 원혼이라고 말한다. 마파는 소녀의 시신이 제대로 매장될 때까지 이승과 저승 사이를 헤매야 하는 운명에 놓여있다. 그녀는 일다에게 이 일을 부탁하였고, 일다는 약속을 이행한다. 그리고 그는 집으로 돌아가는 길을 찾게 된다. 〈마파〉는 소비에트-야쿠티아 작가인 니콜라이 자볼로츠키-치스한(1907–1987)이 쓴 이야기를 각색한 작품으로, 로마노프는 이 작품을 “일본이나 이탈리아 영화처럼 고유한 민족 영화… 야쿠트인의 영화를 향한 꿈을 품고” 선택했다고 한다.10

여러 문화권에서, 저승을 떠도는 원혼은 악령이 된다. 하지만 사하 영화 연구자 에바 이바닐로바가 적었듯이, 마파는 악령이 아니라 아주 특정한 방식으로 위험한 존재다. 그녀가 “사진을, 다시 말해 물질적이고 시각적으로 매혹적인 대상이며, 상상과 실재의 위험을 동시에 지닌 훼손된 기억을 닮았다”는 점에서 그러하다.11 비평가 로빈 우드는 공포 영화 속 괴물을 억압된 자아의 이미지, 즉 ‘정상성’을 위협하는 ‘전위된 타자’로 해석한 바 있다. 이러한 시각으로 사하 공포 영화를 읽는 이바닐로바는, “야쿠트 영화가 민족 정체성을 구축하는 방식은 일종의 괴물 창조, 즉 산 자에게 그들이 될 수도 있었던 존재이자 그들이 되어야 할 존재를 상기시키는 유령의 창조로 귀결된다. 여기서 유령은 절대적인 타자가 아니라 바로 그들 자신이다.”라고 결론짓는다.12

로마노프의 관점에서 사하 영화가 신비주의에 뿌리를 두는 것은 필연적이었다. 여기에는 두 가지 요인이 있는데, 하나는 그의 세대가 공유한 문화적 배경으로, “구술 민속이 우리의 영혼에 자리하고 있기에, (초창기 사하 영화 감독들이) 우리가 알고 있던 민속, 전통, 전설로 자연스럽게 돌아갔다는 점”이다. 다른 요인으로는 로마노프가 유년기 시절부터 “전설, 동화, 전통을 수집하기를 사랑했던” 개인적인 배경이 있다.13 사하 사람들의 과거와 미래를 보여주는 영혼과, 사하 국가와 국민의 기본적인 정체성 사이의 관계를 더 잘 이해하기 위해서 우리는 로마노프의 또 다른 영화 〈우리가 알지 못했던 어린 시절〉 (2017)을 살펴볼 수 있다.

이 영화는 또 다른 소비에트-야쿠티아 작가인 니콜라이 모르디노프-암마 아치취기야(1906–1994)의 대하소설을 바탕에 두고 있다. 영화는 1917년 혁명이 어떻게 아홉 살 야쿠트인 소년과 그의 가족이 영위하던 민족적 삶의 방식을 붕괴했는지 이야기한다. 로마노프는 오늘날의 청년들에게 “그들이 알지 못했던 어린 시절”을 보여주고, 이를 통해 “또 다른 어린 시절을 기억하고, 보고, 되돌아갈 수 있기를” 바랐다.14 이런 관점에서 영화는 더 이상 완전하게 존재하지 않는 어떤 것, 즉 귀신과 사랑에 빠지는 이야기를 지닌 〈마파〉와 공통점을 가진다. 비극은 이 사랑이 오직 내세에서만 실현될 수 있다는 것이다. 그럼에도 불구하고, 망자에 관한 산 자의 사랑은, 마파라는 영혼의 모습이나 ‘살아보지 못한’ 유년기의 이미지에서 드러나듯, 역사적 트라우마를 치유하고 영화 속 인물들이 세상을 살아가는 자신만의 길을 찾을 수 있게 돕는다.

“공산주의를 구축하고, 조상과 전통의 부담을 벗은 평등한 인간을 형성하겠다는 꿈”을 안고 자라난 감독에게 있어, 전통적인 유년기는 마치 환영과 같았다.15 로마노프의 창작 과정은 민속학자인 아내 예카테리나 로마노바와의 긴밀한 협업을 통해 이루어지며, 자신들의 “민족적 코드로 돌아가는 과정”에 집중한다.16 이 과정은 자신들이 사랑했던 원귀를 묻어주거나, 알지 못했던 유년기로 되돌아가는 작업을 통해 잃어버린 정체성을 찾기 위한 연쇄적인 자기 변형을 수반한다. 1993년작 〈중간 세계〉에 등장하는 목소리는 이렇게 묻는다. “우리가 그 의례를 통과할 수 있을까?”17

〈중간 세계〉는 전통적인 사하인의 삶을 집대성한 백과사전식 작품으로, 로마노프의 영화 중 가장 중요하고 야심 찬 작품일 것이다. 촬영 기간 동안 로마노프와 예카테리나는 ‘우옷 아야르한’과 ‘케레멘 사타’라는 야쿠트식 이름을 사용하였고, “민족 정체성으로의 ‘회귀’를 상징”하는 이 이름들을 크레딧에도 포함시켜, 사하 영화가 자기 ‘목소리’를 보존하는 역할의 지속하게 한다.18 영화의 제작을 위해 로마노프는 영화사 ‘사하필름’을 설립하여 예술감독을 맡았고, “조상의 ‘목소리’를 뜻하는 샤먼의 북 위로 의인화된 얼굴을 가진 날개 달린 말 이미지를 그려 넣어 창조적 원리를 상징하는” 로고도 만들었다.19

확실히 ‘목소리’는 사하 영화가 자기 정체성을 형성하는 데 핵심적인 역할을 한다. 하지만 이것이 누구의 목소리인지 한번 더 질문해보자. 앞서 언급한 영화들은 소비에트-야쿠티아 문화의 고전에서 반열에 오른 작가들의 목소리를 증폭시키며, 〈샤먼의 꿈〉 (2002) 역시 알렉세이 쿨라코프스키(1877–1926)의 서사시를 바탕에 두고 있다.20 1910년에 쓰인 이 시는 독수리가 된 샤먼이 종말론적 비전을 보는 이야기이다. 세상은 제국주의 전쟁과 혁명 속에 침몰하고, 아쿠트인의 존재는 중국, 미국, 독일과 같은 강력한 기술 선진국들에 의해 위협받는다. 샤먼은 결국 ‘소수 민족’인 사하인들이 고립되지 않고, 생존을 위해 다른 나라들의 학문과 기술을 수용해야 한다는 결론을 내린다.

문제의 ‘목소리’는 매개되고, 연쇄적으로 이어진다. 사하의 정체성과 전통은 조상들을 통해 말하고, 조상들은 소비에트-야쿠티아 문화 예술의 고전들을 통해 말하며, 이들은 다시 알렉세이 로마노프/우옷 아야르한의 영화들을 통해 오늘날의 세대에게 말한다. 이와 같은 연쇄적 목소리는 신화적인 선사시대로 거슬러 올라가는 동시에 포스트 역사적인 미래로 나아간다.

에소테릭한 신념의 부활을 세속적 사유의 미러링으로 보자는 하네그라프의 제안처럼, 오늘날의 우리는 영적 전통과의 재연결이 정체성 정치, 탈식민화, 탈식민성이라는 세속적 흐름을 반영하는 시대를 살아가는 스스로를 발견하게 된다. 억압된 민족 정체성과 기억에서 사라진 민속 전통들은 영혼의 목소리를 통해 말한다. 우리는 그 영혼들에게 목소리를 부여함으로써 사하 영화를 강령술, 즉 영혼을 불러내는 특별한 기술로 이해할 수 있을 것이다.

우리가 몰랐던 유년 시절

나는 사하의 ‘비서구적’ 영적 신념을 ‘서구’ 에소테리시즘의 렌즈를 통해 읽는다. 그러한 신념의 재창조가, 앞서 말한 후기 뉴에이지의 한 역사적 국면이라고 보기 때문이다. 오늘날 많은 이들에게 에소테리시즘은 경험 과학이라는 지배적 세계관과 세계의 주류 종교 모두에 있어서 폭넓은 대안이 될 뿐만 아니라, 근대적 제국주의, 식민주의, 억압으로부터 벗어나는 하나의 방법이 된다. 이러한 경향에 저항하는 지식은 비서구적 전통에서만 찾을 수 있는 것이 아니라, ‘근대 이전’의 서구 전통 안에서도 발견된다.21

오늘날 회복되고 갱신되는 이러한 전통들은 차이점보다 공통점을 더 많이 가진다. 현대미술에서 이러한 전통들의 재발견, 재창조, 재현을 향한 흐름은 “‘오래된’ 문화의 가치에 대항하여 스스로를 정의하는 대중문화 비판의 발현”이라는 특징을 뉴에이지 영성주의와 공유한다.22 그렇기에 모두는 아닐지라도 이러한 에소테릭한 부활의 주역 중 상당수는 세속적이고 근대화된 문화에서 비롯되며, 후에는 이런 지점을 거부하기도 한다. 그런 점에서, 교양 있는 소비에트-야쿠티아 문화 엘리트 출신으로서 잃어버린 전통의 목소리를 자신들 안에서 찾고자 했던 알렉세이 로마노프와 예카테리나 로마노프는 본보기가 된다.23

내가 보기에, 후기 뉴에이지의 영적 경향은 ‘성찰적’ 혹은 ‘제2의 근대화’로 간주되어야 한다. 이것은 산업 근대화의 창조적 (자기)해체를 의미하며, 근대성에서 후퇴하는 것이 아니라, “산업사회의 전제와 윤곽을 부수고, 또 다른 근대성으로 향하는 길을 여는 근대성의 급진화”이다.24 성찰적 근대화는 전통적 삶의 방식으로부터 이행하는 과정에서 잃어버린 것을 그에 상응하는 단절 없이 회복하려 한다. 이러한 방식으로 문화 예술에서의 성찰적 근대화는 “전통과 근대를 모순적이지 않은 방식으로 연결하여” 모더니즘과 포스트모더니즘을 변증법적으로 극복하고 급진화한다.25 따라서 지역 정체성과 영성을 통해 억압된 전통에 목소리를 부여하는 예술 작품들은 근대화의 새로운 단계를 구현하며, 진보적인 것으로 간주되어야 한다. 다만, 그것은 우리가 기존에 ‘진보’로 이해했던 것을 재고하기를 촉구한다.26

‘글로벌 에소테리시즘’이라는 동시대적 현상은 성찰적 근대화의 투영이다.27 이것은 근대성, 자본주의, 식민주의에 의해 억압받아온 다양한 언어, 전통, 정체성 안에서 발현되는 영혼들을 주장하여 지배적인 대중문화를 비판한다. 이러한 영혼들이 재현하는 전통은 착취적이지 않고, 인간 중심주의에서 벗어난 우주적 합일의 세계관을 공유한다.28 적어도 이것은 현대 미술의 글로벌한 중심지에서 일반적으로 이러한 전통들을 인식하고 제시하는 방식이며, 정작 그러한 전통들을 ‘진정으로’ 전승하고 (재)창조하는 많은 사람들에게, 그들과 소통하는 영혼은 특정한 망자의 영혼일 뿐, 어떤 문화나 세계관을 대표하는 존재는 아니다. 이것은 동시대의 문화 예술 속에서 부상할 수 있었던 의례와 실천의 결합으로, 세속적 사유의 급진적 연쇄와 더불어 전개되었다.

결론적으로, 우리가 강령회에서 들리는 목소리를 근대성에 억눌린 전통의 전형으로 해석할 때마다, 우리는 바로 이와 같은 과정에 참여하는 것이 된다. 우리는 해방 사상과 해방 이론에 비추어 글로벌 에소테리시즘을 보고 있으며, 이것은 성찰적 근대화의 새로운 단계가 된다. 그리고 문화 예술에서 지속되는 이 과정은 해방적이며 창조적인 것으로, 윌슨 해리스가 말한 “상상력으로 구성한 미완의 창세기”로 기능하게 된다.29

지난해, 알렉세이 로마노프는 〈마파〉 속편을 선보였다. 〈영원한 눈의 전설〉에서 우리는 일다가 마파의 시신을 묻는 것이 두려워 도망친 사실을 알게 된다. 수년 후, 그는 또 다른 이름으로 마파의 집으로 돌아온다. 한 남성 집단의 우두머리가 되어 에벤키인 소녀를 부유한 야쿠트 귀족(통치자)과 강제로 결혼시키기 위해 납치하러 온 것이다.30 하지만 일다는 이미 다른 사람을 사랑하고 있는 이 소녀를 구하고 그의 오래된 맹세를 지키기 위해 마파와 함께 남는다. 로마노프에 따르면, 이 영화는 한 사람이 자신이 뱉은 말과 사랑에 충실했던 이야기를 담고 있다.

비슈케크 국제 영화제에서 〈영원한 눈의 전설〉을 최초로 상영한 후 귀국하던 길, 알렉세이 로마노프는 공항에서 오마르 하이얌의 시를 읽고 있던 중 문득 자신의 영화가 무엇을 다루는지 이해하게 되었다고 한다. 중세의 위대한 천문학자가 쓴 것으로 알려진 시를, 한 유럽인 동양학자가 처음 연구하고 러시아어로 번역한 어느 페르시아 시집에서 자신의 영화를 비추어 볼 수 있었던 것이다. 이와 같은 ‘글로벌 에소테리시즘’의 순간은 하나의 문화가 다른 문화 속에서 얼마나 다양한 방식으로 반사되고 굴절되는지를 보여준다. 〈영원한 눈의 전설〉은 이러한 시구로 시작된다:

머릿속에 비밀이 자라지 않는 경우는 없네.

마음은 감추는 것 없는 감정으로 살아가네.

모든 사람에겐 저마다의 길이 있다네…

사랑은 존재의 길 위에 몰아치는 태풍이던가!31

이 글에 도움을 주신 알렉세이 로마노프와 예카테리나 로마노프, 그리고 종교학자 안나 테스만에게 감사드린다.

-

이 글에서 ‘강령회’는 심령술 모임이나 무속 의례 등 특별한 절차를 통해 영혼과 접촉하는 상황을 가리킨다. ↩

-

나는 ‘에소테리시즘’을 오컬티즘, 심령주의, 뉴에이지 종교 등 여러 전통을 포괄하는 비밀 종교적 모임을 칭하는 일반적인 범주로 사용한다. ↩

-

Antoine Faivre, Access to Western Esotericism (State University of New York Press, 1994), 88. ↩

-

Wouter Hanegraaff, New Age Religion and Western Culture: Esotericism in the Mirror of Secular Thought (E. J. Brill, 1996), 441. ↩

-

같은 책, 439. ↩

-

피어스 비텝스키는 이 상황을 지역성과 세계성 사이의 협상이라는 용어로 분석했다. “이제 더 이상 ‘전통적인’ 무속 사회와 […] 무속의 새로운 물결을 명확히 구분하는 것이 불가능하다 … 떨어져 있는 몇몇 부족들 가운데 현재 무속이 다시 부활하고 있다—이제 이들은 더 이상 외딴 존재도, 부족도 아니다.” Piers Vitebsky, “From Cosmology to Environmentalism: Shamanism as Local Knowledge in a Global Setting,” in Counterworks: Managing the Diversity of Knowledge, ed. Richard Fardon (Routledge, 1995), 188. ↩

-

‘사하’는 야쿠트인들이 그들이 사는 지역을 스스로 일컫는 이름이다. ‘야쿠트’는 퉁구스인이 만든 외부 명칭으로, 러시아인들이 차용하여 오랫동안 사용해왔다. 1991년 이후 이 지역의 공식 명칭은 ‘사하 공화국(야쿠티아)’이다. ↩

-

Vladimir Kocharian, Iakutskoe kino. Put’ samoopredeleniia (Garage Museum of Contemporary Art, 2024), 9장, EPUB. 모든 러시아어 번역은 필자에 의한 것이다. ↩

-

〈마파〉(사하필름, 1986), 링크. 알렉세이 로마노프는 자신의 야쿠트족 정체성을 반영하기 위해, 후기에는 ‘우옷 아야르한’이라는 이름을 사용했다. ↩

-

Alexei Romanov, “Rekonstruiruia poteriannoe proshloe,” in Iakutskoe kino, 1장. ↩

-

Eva Ivanilova, “Uzhas belogo lista: istoriia iakutskogo khorrora,” Iskusstvo Kino, December 27, 2019, available link. ↩

-

같은 글. ↩

-

Iakutskoe kino, 3장. ↩

-

같은 책, 12장. ↩

-

같은 곳. ↩

-

같은 책, 14장. ↩

-

Ekaterina Romanova, “TSvet snega: Severnost’ i kinoiazyk kholodnoi zemli (landshaft i prostranstvo smyslov),” in Iakutskoe Kino, 36장. ↩

-

같은 곳. ↩

-

사례는 다음을 참조하라. The Invention of Sacred Tradition, ed. James R. Lewis and Olav Hammer (Cambridge University Press, 2007). ↩

-

Hanegraaff, New Age Religion and Western Culture, 331. ↩

-

비록 비텝스키의 논지는 다르지만, 그의 주장은 이 모델에 완벽하게 들어맞는다. “사하의 민족적 지혜에 관한 수사적 강조점은 정치적 권위와 경제 자원의 통제를 지역화 하려는 실용적 움직임과 잘 맞는다 … 사하는 서구의 뉴에이지 운동과 몇 가지 특징을 공유한다.” Vitebsky, “From Cosmology to Environmentalism,” 195 참조. ↩

-

Ulrich Beck, “The Reinvention of Politics,” in Reflexive Modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order, ed. Ulrich Beck, Anthony Giddens, and Scott Lash (Stanford University Press, 1994), 3. ↩

-

Harry Lehmann, “Die Kunst Der Reflexiven Moderne,” in Orientierungen: Wege Im Pluralismus Der Gegenwartsmusik (Schott, 2007), 36. 번역은 필자에 의한 것이다. ↩

-

제2의 근대화는 다른 지리적 관점에서는 종종 모호하게 보인다. 마리아 엥스트룀은 러시아를 배경으로 ‘제2의 모더니즘’이라는 렌즈를 적용하며 이를 “제국 팝아트, 또는 임퍼-아트”로 구분한다. Maria Engström, “Neo-Cosmism, Empire, and Contemporary Russian Art: Aleksei Belyaev-Gintovt,” in Russian Aviation, Space Flight and Visual Culture, ed. Helena Goscilo and Vladimir Strukov (Routledge, 2017). ↩

-

오늘날 학자들은 분석 개념이자 학문 분야로서 ‘서구 에소테리시즘’이라는 틀을 넘어서는 시도를 하고 있으며, 대신 에소테리시즘을 전 지구적으로 얽힌 주제로 바라보는 세계 종교사 프로그램과 같은 글로벌적 관점을 제안한다. 예를 들어, Julian Strube, “Towards the Study of Esotericism without the ‘Western’: Esotericism from the Perspective of a Global Religious History,” in New Approaches to the Study of Esotericism, ed. Julian Strube and Egil Asprem (Brill, 2021), 링크. ↩

-

코크 폰 슈투크라트는 서구의 신(新)샤머니즘을 이야기하면서 그 안에서 자연 개념과 전체적인 연결감의 정서가 중요한 역할을 한다고 지적한다. 그는 “각각의 신샤머니즘 워크숍은 ‘모든 존재들의 의회’로 볼 수 있다”고 한다. Kocku von Stuckrad, “Reenchanting Nature: Modern Western Shamanism and Nineteenth-Century Thought,” Journal of the American Academy of Religion 70, no. 4 (2002), 780. ↩

-

Wilson Harris, Selected Essays of Wilson Harris: The Unfinished Genesis of the Imagination, ed. Andrew Bundy (Routledge, 2007). ↩

-

이전에는 퉁구스인으로 불렸던 에벤키인은 동시베리아의 토착 퉁구스계 민족으로, 현재는 중국, 러시아, 몽골에 거주하고 있다. 러시아에서는 대부분의 에벤키인이 사하 공화국에 살고 있다. ↩

-

영화에 인용된 오마르 하이얌의 「루바이야트」 러시아어판을 필자가 영어로 직역하고 이를 다시 한국어로 옮겼다. ↩

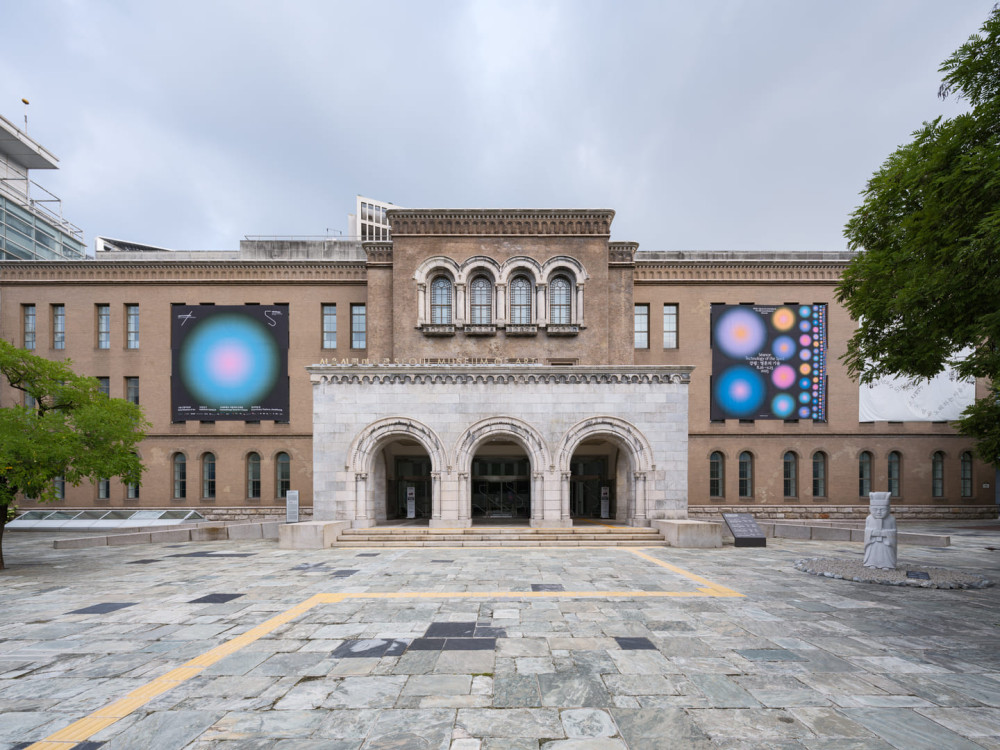

본 저작물은 2025년 10월 발간 예정인 『제13회 서울미디어시티비엔날레 강령: 영혼의 기술』 (서울: 서울시립미술관, 미디어버스, 2025)에 수록될 예정입니다. 본 저작물은 저자의 동의 하에 서울미디어시티비엔날레 웹사이트와 e-flux 저널에 선공개됩니다. 글의 저작권은 저작권자에게 있으며, 저작권자와 서울시립미술관, 미디어버스의 동의 없이 무단으로 사용할 수 없습니다. © 2025 필자, 저작권자, 서울시립미술관, 미디어버스