개혁 안 된 이미지들

할리 에어스

1996년 미국 플로리다 주 클리어워터에 있는 한 건물 유리창에 성모 마리아 상이 나타났다. 도상학 전통의 성모 마냥 옆으로 살짝 고개를 떨군 시뮬라크라에는 무지개 빛 줄무늬가 드리웠고, 미국 19번 고속도로와 드류 스트리트의 교차로에 있는 세미놀 금융회사를 물끄러미 내려다보고 있었다. 유리창의 금속 코팅이 부식되어 나타났을 수도 있는 이 기적을 보기 위해 50만에 가까운 신자들이 몇 주 만에 이곳으로 모여들었다.

과학적 설명으로는 설득되지 않고, 손쉬운 돈벌이 기회만을 탐했던 건물주는 건물을 종교적 성지로 탈바꿈하여 그 이미지를 보존하기로 결심했다. 건물은 가톨릭 사역 단체 셰퍼즈 오브 크라이스트에 매각되었고, 건물명도 ‘클리어워터의 성모’로 바뀌었다. 부식된 성모상 옆에는 커다란 나무 십자가가 세워졌으며, 한때 부동산 개발을 목적으로 우선주와 부채금융 배정을 관장하던 공간에는 묵주 공장이 들어섰다. 2004년에는 지역의 한 청소년이 유리창의 윗부분에 새총을 쏘면서, 절묘하게도 성모 마리아의 목이 떨어져 나가게 된다.

자연 현상에서 종교적 상을 지각하는 건 놀랍지 않은 일이며, 특히 비이성적 일들이 자주 일어나는 플로리다의 기준에서도 마찬가지다. 인류학자들은 이러한 기호를 목격하는 현상이 자연숭배, 애니미즘, 물신숭배에서 발전된 신앙의 형태는 물론이고 유일신교에서도 발견되는 특징으로, 하나의 문화적 보편성으로 접근할 수 있다고 제안한다. 또한 심리학자들은 이것을 모호한 시각적 자극에서 어떤 대상이나 패턴, 의미 등을 발견하는 아포페니아 경향의 일종인 파레이돌리아로 설명한다.

마찬가지로, 특정한 이미지들에 힘이 스며 있다는 생각 역시 특별한 것이 아니다. 종교적 도상(그리고 성상파괴), 부적과 행운의 상징, 심지어 애니미즘과 객체지향 존재론의 역사는 이미지와 사물이 무언가를 재현할 뿐 아니라 무언가를 한다는 것의 증거가 되어 왔다. 현상계의 무작위 패턴에서 이미지들을 인식하거나 그 이미지에 어떤 행위성이나 영향력을 부여하는 일 또한 흔치 않은 일이 아닐 것이다.

인류 역사에서 이러한 경향은 때로 종교 기관과 개혁가들에 의해 미신, 퇴행, 이단이라는 이유로 부정당해왔다. 기독교 전통에서 종교 개혁은 신과의 교감이 교회의 물리적 건축이나 도상이 아니라, 성경과 예배의 경험을 통해 신과 직접적인 관계를 맺을 때 촉진된다는 분기점을 만들어 냈다. 마틴 루터의 ‘만인제사장설’에 의하면, “참되고” “보이지 않는” 교회는 설교를 듣는 신자들의 모임에 의해 생겨나는 것이었다.

미술사학자 조지프 리오 쾨너가 지적했듯이, 신성의 경험을 통해 이루어지는 이러한 종교개혁이 이미지를 완전히 추방한 것은 아니었다. 루터주의 전통에서도 이미지는 여전히 제단 위에 남아 있었기 때문이다. 쾨너는 관심의 초점을 그림 자체로부터 “이미지를 사용하는 행위자, 행위, 기구라는 기계”, 즉 이미지를 둘러싼 “장치”라고 여기는 것에 관한 분석으로 옮겨간다.1

쾨너는 만약 종교 개혁이 오직 하느님의 말씀에만 기초한 운동이었다면 종교적 상은 흔적도 없이 사라졌을 것이라고 주장한다. 하지만 실상은 그렇지 않았다. 쾨너는 1547년 독일 화가 루카스 크라나흐가 그린 〈비텐베르크 제단화〉를 사례로 들며 이미지 자체가 어떻게 신학적 과업을 수행하는지를 설명한다. 이미지는 “세계의 탈주술화, 즉 구원되지 않는 마법을 통해 막스 베버가 말한 ‘거대한 역사적 과정’의 범례적 도구”2가 된다. 이것들은 마치 개신교처럼, 미신이 깎여 나간 “개혁된” 이미지이다.

쾨너에 의하면 그러한 이미지는 종교적 성상과 달리 개인에게 신성한 경험을 매개하고자 의도하지 않는다. 오히려 예술품으로서 위치에 관한 자의식을 지닌다. 따라서 개혁된 이미지는 매개할 수 없고, 다만 해석하고 반영할 뿐이다.

[크라나흐]가 십자가를 둘러싼 교회 내부를 성상파괴적으로 정화된 모습으로 묘사한 방식은 세상을 보는 주체와 보여지는 대상으로 분명히 나눈다. 세상을 부정하는 신앙을 표현한 장면마저도 종교를 사실 그대로, 하나의 주어진 사회적 집합체에 의해 수행되는 의사소통행위로 묘사한다.3

개혁된 이미지는 보는 이의 관심을 교회 안에서 일어나는 일들로 전환한다. 교회는 초월적 예술 작품(그리고 사제와 교황이라는 중재적 기초구조)이 신자들에게만 접근을 허용하는 어떤 폐쇄된 세계가 아니라, 예배와 종교적 경험이 이뤄지는 진실된 장소이다. 따라서 개혁된 전통에서 이러한 이미지의 사용은 독실한 신자들로 하여금 쾨너가 개신교 교회의 “가시적 비가시성”이라 부르는 것의 의미를 이해할 수 있게 해준다.4

“개혁된 이미지”는 종교적 또는 마법적 힘으로부터 미학적 아름다움을 분리하는 데 기대어 있다. 『이미지의 힘』(1989)에서 저자 데이비드 프리드버그는 이러한 구분이 인간이 지적이지 않은 방식으로 이미지에 반응하는 사실을 인정하지 않으려는, 서구 사회에 만연한 문화적 망설임을 가리키는 것에 불과하다며 이의를 제기한다. 프리드버그는 그런 의미에서 성상파괴주의를 비난하며, 같은 맥락에서 실재와 재현간을 구분하지 못하는 무능을 나타내는 것으로서 검열을 비난한다. 저자의 주장에 따르면, 구상 이미지를 처음 보는 우리의 뇌는 그것이 마치 “살아있는” 것처럼 반응하게 된다. 그러다가 그 이미지가 살아 있는 것이 아니라는 것을 확인하면서 반응을 차츰 조정해 나가는 것이 가능해진다. 프리드버그는 이러한 초기의 반응은 보편적인 반면, 우리가 형상적 이미지에 관한 초기 반응을 처리하고 억누르는 방식은 특정 문화와 환경의 산물이라고 설명한다.

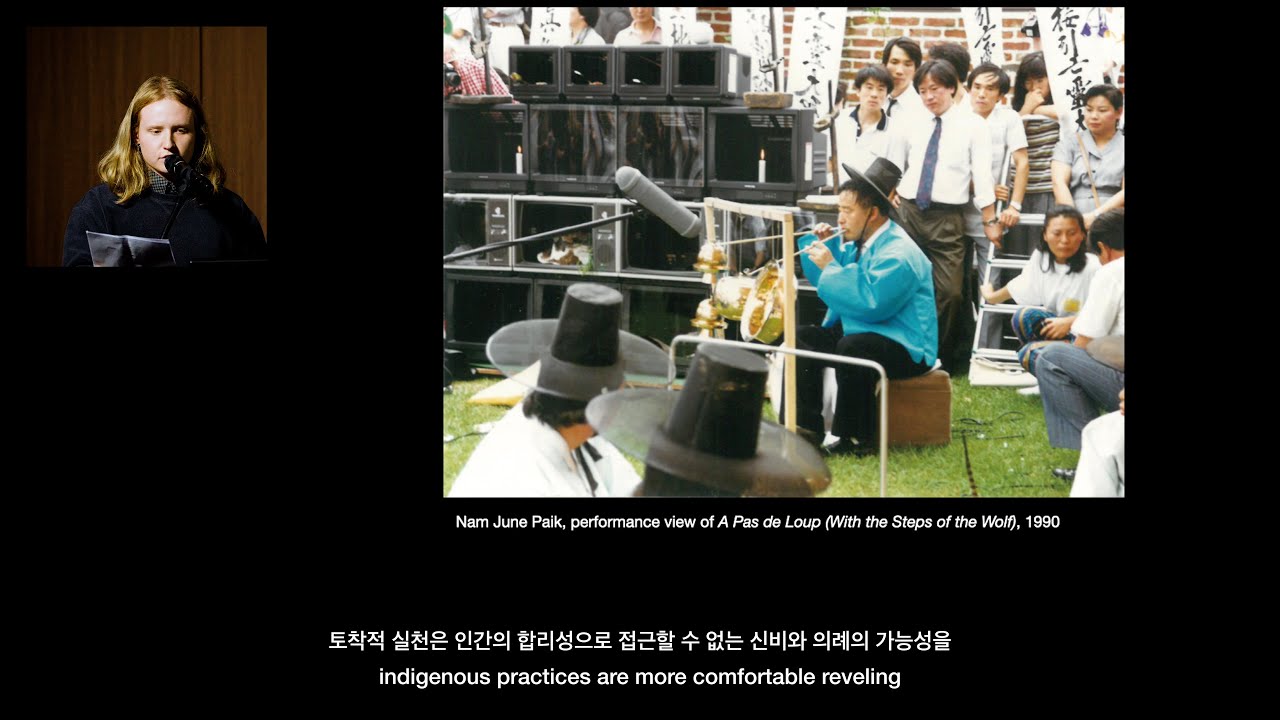

하지만 이미지가 생명을 가지고 있다고 받아들이는 뇌의 첫인상을 재빨리 억압하는 일이 모든 문화적 맥락에서 벌어지지는 않는다. 한국에서 무속 실천은 오랜 시간 주체와 객체를 서로 엮는 수단으로서 그림을 대해 왔다. 1970년대와 1980년대를 거치면서 서울의 종로에 있는 동대문 시장에는 반도 각지에서 굿과 같은 의례에서 필요한 무신도(巫神圖)를 구하는 무당들이 모여들었다.5 당시 한국 정부는 무속 실천을 ‘미신’으로 백안시하였고, 한국인들의 기억 속에는 신당을 철거하고 훼손하던 ‘미신 타파’ 운동이 생생히 남아있던 때이기도 하여, 상점들은 감히 ‘무속용품점’이라는 꼬리표를 붙이기 꺼려하였다. 오히려 북, 징, 꽹과리, 무신도 등 의례에 필요한 물품을 뻔히 판매하면서도 스스로를 ‘온갖 물건을 파는 상점’이라는 뜻의 ‘만물상’이라고 불렀다. 그러니까 ‘사물’, 다른 말로 파토스가 깃든 객체와 이미지는 사회적이고 정치적인 목적을 가진 ‘기술’로 기능할 수 있는 영적 실천의 힘으로 작동된다.6

19세기 말과 20세기 초 서구에서 영성주의 운동이 성행했던 현상은, 적어도 부분적으로는 포드주의, 공장 노동, 근대성의 새로운 소외 현상이 낳은 산물이었다. 신지학을 비롯해서 그와 유사한 운동들은 바로 이런 신체적이고 정신적인 자율성의 상실에 대한 반응이었다.

헬레나 블라바츠키는 『베일을 벗은 이시스』(1877)와 『비밀 교리』(1888)에서 찰스 다윈의 진화론에서 비롯된 과학과 종교 간의 적대감, 그에 따른 근대성의 특징으로서 신체와 정신의 분리를 극복했다고 주장했다. 역사가 제임스 웹이 말했듯이, 그녀의 “우주적 규모” 진화 모델에서 예술은 더 이상 물질적 차원에 얽매이지 않고 순수한 영혼의 지위에 도달할 잠재력을 가진다.7 오늘날의 ‘예술가-신비주의자’에게 주어진 책임은 영혼의 진화를 촉진할 수 있는 시각적 명상을 위한 대상의 구현이다.

반면, 블라바츠키의 유럽적 맥락을 벗어난 지역에서 당시 영성주의와 종교적 종파주의가 번성했던 것은 어느 정도 서구의 영향을 견제하려는 욕구에서 비롯된 것이었다. 학자들과 종교 실천가들은 철저히 새로운 신념 체계를 형성하는 대신, 서구에 맞서 일관된 민족 정체성을 구축하고자 하는 민족주의에 따라 기존의 민속 신앙의 실천을 재정의하는 경향이 있었다. 역설적이게도, 이러한 노력은 그 민족주의의 기반이 된 민속 실천을 무너뜨리는 결과로 이어졌다.

이러한 개혁은 20세기 초 지역 각지에서 몇십 년에 걸쳐 두드러지게 나타났다. 중국에서는 원도교가, 거의 같은 시기 베트남에서는 조상숭배를 중시하는 혼합 종교 까오다이교가 출현했다. 한국에서는 천도교가 19세기 후반 서구의 영향과 기독교의 침투에 맞서기 위해 시작된 동학에서 발전했다. 일본에서는 신토 종파인 오모토가 인기를 얻고, 투시, 최면, 강령 등이 널리 퍼졌으며, 이러한 추세는 중국과 한국으로 전파되었다.8

근대화 과정에서 이들 국가의 지배 엘리트 계층은 민간 요법과 신앙에 기반한 치유법을 ‘진보’에 적대적인 것으로 간주하며 근절하려 했다. 전통 의학에 대한 대중의 수요는 줄어들지 않았지만, 국가 당국은 점차 의학과 종교의 분리를 요구했다. 오직 서양 의학만이 유일하게 합법적인 치유 방식으로 여겨졌는데, 이것은 단순히 서구의 것이기 때문이 아니라, 근대성이라는 총체적 프로젝트를 뒷받침하는 합리적 경험주의에 기반하고 있기 때문이었다. 예술이 한때 그것을 뒷받침하던 영적 신념의 맥락에서 분리되었듯이, 이제 우리의 신체적이고 정신적인 건강 또한 그로부터 분리되었다.

종교적인 실천을 근대성의 요구에 순응시키려는 시도는 다양한 형태로 나타났다. 일본에서는 메이지 시대의 사상가 이노우에 엔료가 초자연적인 현상을 탐구하는 데 심혈을 기울였고, 심지어 ‘요카이가쿠(요괴학)’라는 분야를 창시했다. 그의 연구 과제 가운데 하나는 서양철학의 교리를 통해 불교의 개념들을 재해석함으로써 불교의 진리를 입증하는 것이었다. 그는 교육, 현대 의학, 국가 법률을 사용하여 “대중의 정신적 감정을 초자연적인 것에 관한 지역적 신앙의 이질적인 복합체에서 벗어나게 하고, 독특한 고쿠타이(国体), 또는 국가적 본질에 관한 동질화된 신앙으로 전환하는 것”에 초점을 두었으며, 이것이 단일한 불교에서 발견된다고 믿었다.9

19세기 중반 조선의 끝자락에서 최제우는 종교와 정치 이론을 병행하는 유일신앙 체제의 동학을 창시했다. 최제우는 서학을 배격하고, 민족주의적인 조선에 인권과 민주주의를 확립하며 외세의 영향에 저항하는 급진적인 사회 개혁을 주장했다. 노동자 계층 사이에 동학이 확산되면서 1894년부터 1896년까지 일련의 농민 봉기가 일어났고, 이것은 한국 역사에 극적인 자취를 남겼다. 이와 대조적으로 실학은 사회 복지의 도구로서 신기술을 옹호하고, 기독교에 기반한 한국적 민족주의를 제시했으며, 민속 신앙 특히 무속을 억압하는 데 매진했다.10

당시 서구화에 저항하려는 민족주의적 충동은 과학적 근거에 기반한 민속 신앙과 무속 신앙을 타파하는 시도와 맞물려 있었다. 한편 종교 개혁가들은 자국 문화가 계몽주의적 합리주의와 경험주의의 기준과 양립 가능함을 증명하려 했다. 학계에서는 초자연적 현상에 대한 대안을 제시하는 신비주의자와 영매의 허구성을 폭로하고자 했고, 정치 개혁가들은 민속 신앙을 사회 변화의 걸림돌로 간주했다. 바로 이러한 목적을 위해, 국가 권력 기관에 연루된 조직화된 종교의 상징과 의례들은 점차 부적, 주술, 빙의 등으로 대표되는 “지역 신앙의 이질적인 복합체”를 대체하게 되었다.

우리 시대는 영적 경험과 과학 간의 교조적 구분으로 특징된다. 이것은 경험적 합리주의와 영적 실천 모두를 아우르는 ‘기술’, 즉 세상을 이해하는 응용 체계를 정의하는 것을 불가능하게 만든다. 이것은 양방향으로 작동하는데, ‘합리주의’가 신비주의를 배제하는 권력의 도구였던 19세기 후반과는 대조적으로, 오늘날 신비주의는 권력의 이익에 봉사하며, 논리와 경험주의에 도전하고, 미신, 음모, 몽매주의를 조장한다. 특히 우파 정치 지도자들은 경험적 증거나 과학적 탐구 대신 주술적 사고와 신비주의적 이론을 제시한다. 오늘날 현실은 인공지능, 머신러닝, 알고리즘으로 수집된 데이터를 통해 매개된다. 그러나 시인 월러스 스티븐스가 상기하듯 “물론 비이성적인 것에도 사기가 있다. 하지만 그렇다고 해서 비이성적인 것과 사기를 동일시할 필요는 없다”.11

이러한 역사에서 얻을 수 있는 한 가지 교훈은 패권적 질서에 반하여 세상을 이해하는 방식들을 배제하려는 경향에 저항해야 한다는 점이다. 과학을 수용한다고 해서 영적 경험이 배제되어서는 안 되듯이, 자본주의적 근대성에 의해 억압된 지식 형태에 관한 새로운 개방성이 반드시 경험적 증거의 부정을 수반하는 것은 아니다. ‘영혼의 기술’은 물질과 마음의 분리에 저항하며, 예술이 표면적으로 상반되는 인식론들을 조화시키는 수단이 되도록 한다. 그것은 영적 실천을 억압하거나 이성을 폐기하지 않으며, 이미지를 일상의 마법속으로 단호하게 재편한다.

-

Joseph Leo Koerner, The Reformation of the Image (University of Chicago Press, 2004), 10 ↩

-

같은 책, 11. ↩

-

같은 곳. ↩

-

같은 책, 442. ↩

-

Laurel Kendall, Jongsung Yang, and Yul Soo Yoon, God Pictures in Korean Contexts: The Ownership and Meaning of Shaman Paintings (University of Hawaii Press, 2015), 97. ↩

-

같은 곳. 강조는 필자. ↩

-

James Webb, The Occult Underground (Open Court, 1974), 90. ↩

-

예를 들어, 중화민국 시기(1912–1949)의 대표적인 최면연구단체 중국심령연구회(中國心靈研究會)는 1911년 도쿄에 처음 설립되었고, 나중에 상하이로 이전했다. ↩

-

Gerald Figal, Civilization and Monsters: Spirits of Modernity in Meiji Japan (Duke University Press, 1999), 199. ↩

-

일제 강점기에 한국의 많은 기독교인들은 일본 천황 숭배를 거부한 대가로 투옥되는 운명을 겪었다. 이 현상은 신학적 신념에서 비롯된 것이었으나 기독교가 한국 민족주의의 보루로 받아들여지는 결과로 이어졌다. ↩

-

Wallace Stevens, Opus Posthumous: Poems, Plays, Prose (Knopf, 2011), 228. ↩

본 저작물은 2025년 10월 발간 예정인 『제13회 서울미디어시티비엔날레 강령: 영혼의 기술』 (서울: 서울시립미술관, 미디어버스, 2025)에 수록될 예정입니다. 본 저작물은 저자의 동의 하에 서울미디어시티비엔날레 웹사이트와 e-flux 저널에 선공개됩니다. 글의 저작권은 저작권자에게 있으며, 저작권자와 서울시립미술관, 미디어버스의 동의 없이 무단으로 사용할 수 없습니다. © 2025 필자, 저작권자, 서울시립미술관, 미디어버스