시네마와 강령

루카스 브라시스키스

초창기 강령들

망자와 소통하려는 욕망은 인류의 문명만큼이나 오래된 것으로, 여러 문화의 신화, 제의, 영적 전통에 스며 있다. 근대가 도래하면서 이러한 충동은 영성주의(유럽의 일부 지역에서는 심령술로 알려졌다)의 인기 상승과 함께 새로운 형식을 취했다. 영성주의 운동이 가졌던 매력은 영매를 통해 추종자들이 망자와 대화를 나눌 수 있다는 점이었다. 이 글은 영성주의가 보장했던 바가 당대의 또 다른 두 가지 문화 현상인 영화와 정신분석학에서 얼마나 공유되었는지를 살펴본다.

1880년대까지 세계적으로 약 팔백만 명이 영성주의 강령회에 참여한 것으로 추산된다. 어둑한 응접실 안에서 두드리는 소리, 탁자 움직이기, 자동기술과 트랜스 상태를 유도하는 여타의 기법을 활용해, 영매는 망자를 불러내어 산 자와 ‘이야기’를 나누도록 했다. 강령회는 전형적으로 위안과 볼거리를 제공하였고, 치료와 오락의 역할을 하였다. 역사학자 몰리 맥게리가 썼듯이, 산업 자본주의의 도래로 인해 19세기 사회에 생겨난 공백을 메운 것이 영성주의 운동이었다.1 종교적 정통성이 보증하던 확실성이 기계론적이며 실증적인 세계관에 자리를 내어주면서, 영성주의는 합리적 근대성과 형이상학적 해답을 찾으려는 인간의 욕망 사이에서 생겨나는 긴장을 헤쳐나갈 새로운 수단이 되었다.

처음에는 각 상담 세션을 종종 강령(séance)이라고 칭하기도 했던 정신분석학은 동일한 역사적 압박 속에 등장했다. 농촌에서 산업 도시로 노동 인구가 이주하면서, 사람들은 자연스러운 일주기의 생체 리듬 대신 공장 가동 시간에 기초한 새로운 시간 체제에 종속되었다. 이는 사람들의 시간 인식에 혼란을 주고, 자신의 몸과 환경에서 소외되는 배경이 된다. 이와 같은 상황은 관습적인 의학으로 설명되지 않는 피로, 불안, 히스테리 및 기타 ‘신경 장애’ 등 새로운 심리적 장애를 초래했다.

정신분석학은 그 초기 형태에서 근대 주체가 겪는 방향 상실에 관한 반응으로 이해될 수 있다. 실제로 초창기 정신분석가들은 종종 영성주의 강령술을 치료법으로 활용했다. 심리치료사 피에르 자네는 해리 증상과 무의식적 자동 행동을 탐구하기 위해 자동기술법과 트랜스 유도법을 활용하고, 심령술사들이 즐겨 쓰던 플랜셰트2 장비를 본떠 기계식 ‘기술 장치’까지 고안했다. 지그문트 프로이트도 처음에는 장-마르탱 샤르코에게서 배운 최면과 트랜스 유도법을 사용했지만, 치료 결과가 일정하지 않고, 최면술사로서 자기 능력에 한계를 느껴 빠르게 포기하게 된다. 프로이트와 다른 정신분석가들은 이러한 기술들을 다듬어 초자연적 연관성을 걷어내고, 꿈 해석이나 자유 연상과 같은 방법을 통해 무의식을 탐구하는 과학적이고 임상적인 실천으로 재구성하였다.

환자가 억압된 감정과 욕망을 무의식적으로 분석가에게 투사하는 ‘전이’ 개념이 정신분석학적 강령의 핵심이 되면서, 치료 과정의 능동적 참여자로서 분석가의 역할이 강조되었다. 이후 자크 라캉은 전이를 환자와 분석가 간의 상호주관적 역동성으로 보고, 구조주의 언어학의 관점에서 재개념화하였다. 그는 무의식이 언어처럼 구조화되어 있다는 유명한 주장을 펼쳤는데, 억압되어 있던 내용이 말실수 같은 현상을 통해 우회적으로 드러난다는 뜻이다. 따라서 전이는 직접적인 기호화를 거부하는 내용과의 구조적 만남으로 기능하며, 파악하기 힘든 무의식의 작동 양상을 해석하는 데 중추적 역할을 한다.

정신분석학과 영성주의 사이에 직접적인 인과관계를 주장하지 않더라도, 우리는 정신분석학이 강령회를 임상적이고 세속적인 실천으로서 효과적으로 재구성했음을 알 수 있다. 영성주의적 강령이 형이상학 너머의 영혼과 소통을 위한 것이라면, 정신분석학은 무의식적 영역과의 접촉을 목표로 삼았다. 정신분석가들은 망자의 목소리를 전하는 대신, 프로이트가 말한 ‘억압된 것의 귀환’에 목소리를 부여했다.

영성주의적 강령과 정신분석학적 강령의 구조적 비교는 영화의 출현으로 도입된 강령의 세 번째 용례에 접근할 수 있는 틀을 제공한다. 영어에서 강령(회)이라는 뜻으로 쓰이는 séance는 본래 프랑스어로, 그저 ‘착석’을 의미한다. 이 단어가 강령회와 정신분석 세션 모두를 적절히 묘사하는 용어가 되었듯, 그것은 또한 어두운 극장에 다른 사람들과 함께 앉아 명멸하는 영사 이미지가 기계의 힘을 통해 부재로부터 존재를 소환하는 영화적 경험을 포착해 낸다.

유령을 믿습니까? 데리다의 시네마적 강령

켄 맥멀런의 영화 〈고스트 댄스〉(1983)에서 자크 데리다는 “영화 더하기 정신분석학은 유령의 과학”이라는 유명한 말을 남겼다. 여배우 파스칼 오지에가 유령을 믿느냐고 묻자, 데리다는 잠깐 뜸을 들이고 이렇게 답한다. “유령에게 유령을 믿느냐고 묻고 있군요.” 이처럼 재치 있는 답변—타계한 지 20년이 지나서도 그는 여전히 영화를 매개로 하여 우리에게 말을 건다—은 영화라는 매체에 내재한 유령성을 강조한다. 따라서 그의 공식은 정신분석학적 강령과 시네마적 강령을 연결 지으며, 둘 다 물리적으로는 부재하지만 여전히 지각 가능한 무언가의 귀환을 둘러싸고 구조화되어 있음을 강조한다. 데리다는 자신을 유령의 위치에 두어, 영화(그리고 기계적 복제가 가능한 다른 기술들)에 깃든 언캐니의 논리를 조명한다. 스크린 속 인물들은 존재하는 동시에 부재하고, 살아 있는 동시에 죽어 있다.

2001년의 인터뷰에서 데리다는 시네마적 강령이 관객으로 하여금 억압된 것의 귀환과 대면하게 한다고 강조했다. 영화는 과거의 흔적을 보존하고 다시 살아 움직이게 하는 데 유독 적합한 매체로, 망자가 산 자보다 더 생생하게 살아 있는 것 같은 섬뜩한 공간을 창조한다.3 데리다는 『에코그라피-텔레비전에 관하여』(2002)의 서문에서 이러한 생각을 확장하며, 〈고스트 댄스〉를 볼 때마다 매번 오지에(이 영화를 찍고 2년 뒤 세상을 떠났다)가 되돌아와 그에게 유령을 믿느냐고 묻는 모습에 사로잡힌다고 설명한다.4 데리다에게 이러한 기술적 반복은 영화의 유령적 본질을 강조하는 것이기 때문이다.

하지만 이러한 ‘유령의 과학’, 즉 영화적 전이가 강령의 다른 형태들과 어떻게 매핑될 수 있는가? 데리다는 영화도 정신분석학과 마찬가지로 이중의 투사를 통해 작동한다고 말한다. 첫 번째 투사는 말 그대로 이미지를 스크린에 비추는 것이고, 두 번째 투사는 관객이 무의식적 욕망과 환상을 이미지에 투여하는 심리적인 것이다. 이러한 과정을 통해 관객은 자신의 무의식과 마주한다.5 데리다는 냉소적으로 이렇게 설명한다. “영화 상영이라는 강령은 정신분석학적 강령보다 그 길이만 조금 더 길 뿐이다. 당신은 분석을 받기 위해 극장에 간다. 그 모든 유령이 출현하여 말하게 함으로써 말이다. 정신분석학적 강령에 비하면 더 저렴한 비용으로 유령들이 스크린 위에서 당신을 사로잡게 할 수가 있다.” 다르게 말하자면, 영화는 우리들의 정신 속에 숨어 있던 유령들이 안전하고 또 훨씬 저렴하게, 의식으로 귀환하는 공간이 된다.

데리다가 이처럼 이중 투사로 드러나는 영화의 유령적 차원을 전면에 내세운다면, 시네마적 강령을 사유하는 또 다른 관점은 부재하는 것이 아닌 존재하는 것에 방점을 두고 있다.

집단적 꿈꾸기: 에드가 모랭의 시네마적 강령

여기서의 존재는 정동적이고 참여적인 형태로, 에드가 모랭의 기념비적인 저서 『영화 혹은 상상적 인간』(1956)에서 생생하게 다루어졌다. 사회학자이자 영화감독인 모랭은 유령처럼 출몰하는 부재에 집중하는 대신, 영화를 집단적 꿈꾸기라는 공동의 제의로 접근한다. 이러한 개념은 유령성을 강조했던 데리다와 현저히 다르지만, 영화가 발휘하는 심리-감정적 힘에 관한 데리다의 통찰을 보완한다.

모랭은 영화에서 “실질적 참여의 부재가 강렬한 정동적 참여를 불러오고, 관객의 영혼과 스크린 속 스펙터클 사이에 진정한 전이가 일어난다”6고 말한다. 이러한 관념은 모랭이 영화의 근본 구조라고 규정한 투사-동일시 복합체를 전면에 드러낸다. 그것은 관객이 자신의 무의식적 욕망, 감정, 환상을 스크린에 투사하고, 나아가 그 이미지들을 내면화하는 상호 역학이다. 따라서 투사는 “우리의 지각 자체에 내장된” 것이며, 동일시는 “주체가 자신을 세상에 투사하는 대신, 세상을 자신에게 흡수”할 때 발생한다.7

모랭의 순환 고리는 데리다의 이중 의식과 공명하지만, 강조점과 결과 면에서 상당한 차이를 갖는다. 데리다가 영화 속 불안한 유령적 부재와 억압된 것의 귀환을 강조하는 반면, 모랭은 감정적 투사를 통해 풍부하고 몰입되는 심리적 공간을 창출하는 긍정적인 감정의 과정을 강조한다. 모랭의 관객은 데리다의 관객과 마찬가지로 스펙터클이 허구임을 의식적으로 알고 있지만, 영화의 세계에 감정적으로 머무르기 위해 그러한 불신을 적극적으로 유예한다. 물리적으로 움직이지 않지만 정신적으로는 열린 상태로, 관객은 극장의 물질적 현실이 뒤로 물러나고, 집단적 몽상의 상상적 공간이 등장하는 고조된 수용 상태에 들어간다. 모랭은 이를 불안의 원천이 아니라 영화의 쾌락, 매혹, 공동의 감정적 공명이 비롯되는 원천으로 규정한다. 이것은 영화가 특유의 정동적 다중성을 동원하여, 정신분석학의 언어적 제약에 저항한다는 펠릭스 가타리의 주장과 일치한다.8

이러한 정동적 몰입은 스크린을 심리적 전이의 현장으로 변화시켜, 애니미즘적 신념 체계의 논리와 실천을 효과적으로 되살려낸다. 모랭은 현대의 영화적 경험을 마법적 사유와 명백하게 연결 지으며, 심지어 영화와 애니미즘적 세계관을 동일시한다. 극장에서 관객은 일상적 이미지와 평범한 사물들을 마치 살아 있고 영혼을 지닌 것처럼 대한다. 모랭은 이러한 상태, 즉 “고립되어 있지만, 거대한 젤라틴과 같은 공동의 영혼, 혹은 집단적 참여라는 인간 환경의 중심에 있는”9 것이 감정적이고 심리적인 교환에 특히 유리한 조건을 창출한다고 주장한다. 이는 트랜스 상태나 신성한 의식과 마찬가지로, 영화는 앉아 있는 관객을 감정적 암시와 집단적 동일시에 매우 민감하게 만든다.

이와 같은 감정적 참여는 현대의 관객을 동시대 마법 의식의 능동적인 참여자로 자리매김하며, 무빙 이미지에 정동적, 영적 생명력을 부여한다. 모랭은 이미지와 이중성 사이에 “태동하는 상태의 마법”이 있고, 이것은 정서적으로 주관화된다고 말한다.10 결정적으로, 영화가 발휘하는 애니미즘적 마법은 이성적 인식과 정동적 몰입 사이의 긴장 속에서 발생한다. 이것은 이미지가 살아 있는 존재가 아니라는 것을 알면서도, 이미지를 살아 있는 존재로 다루는 양가적 경험에서 일어난다. 따라서 시네마적 강령은 합리적 유물론으로 인해 마력을 잃어버린 세상에 감정적 깊이와 영적 울림을 되살리는 강력한 기술이 된다.

아피찻퐁 위라세타쿤 같은 영화감독들은 작품에 애니미즘적이며 영적인 우주론을 명시적으로 담아내어 모랭의 통찰을 예증하고 확장한다. 〈열대병〉 (2004)과 〈엉클 분미〉 (2010) 같은 작품에서 보여주듯이, 위라세타쿤의 영화는 인간과 비인간 세계 사이가 서로 스며드는 다공질의 경계와, 영혼과 인간, 동물 그리고 풍경이 유동적으로 상호작용하는 애니미즘적 논리를 특징으로, 독특한 수행적 리얼리즘을 구현한다. 그의 영화 속 풍경이 재현되는 방식은 태국의 민속 신앙에 깊이 뿌리내리고 있다. 이 신앙은 자연의 세계에 생명과 주체성을 불어넣고, 그곳에 태국 북부 지역의 격동적인 정치사와 관련된 이야기, 트라우마, 억압된 기억을 전하는 혼령들을 채운다.

예를 들어 〈열대병〉은 한 병사가 주변 정글 속으로 점점 녹아드는 과정을 따라가며, 이성적이고 개별적인 의식과 마법에 걸린 애니미즘적 세계관 사이의 경계를 뒤흔들다가 결국에는 허물어뜨린다. 관객이 동일시하게 되는 병사는 인간과 인간 너머의 영역 사이에 존재하는 피조물이 된다. 비슷하게 〈엉클 분미〉에서 서로 투과하는 이승과 저승의 경계는 등장인물들이 사랑하는 망자들과 나누는 차분하고 무미건조한 상호작용을 통해 묘사되는데, 여기서 망자는 일상에 친숙하면서도 또 없어서는 안 될 유령이 되어 귀환한다.

위라세타쿤의 절제된 리얼리즘은 관객에게는 비범하게 보일법한 현상이 태국의 시골 지역에서는 흔한 일임을 일깨워준다. 이것은 타자화하고 이국화하는 대신 문화 간의 공감과 동일시를 이끄는 효과를 낳는다. 모랭이 말하는 투사-동일시 역학이 분명하게 작동하는 위라세타쿤의 영화들은, 특수한 문화적 현실을 울림 있게 표현하는 시네마적 강령의 힘을 보여준다. 이 태국 감독은 역사적이고 민족지적인 사항들에 세심한 주의를 기울여, 애니미즘적 마법의 과정으로서 영화를 바라본 모랭의 비전을 실현한다.

모랭과 데리다의 시네마적 강령은 비록 강조점이 서로 다르지만, 영화적 경험의 이중성, 즉 현존과 부재의 동시적 감각을 인정한다. 데리다가 부재와 억압된 것의 유령적 귀환을 중심으로 구성되는 영화의 유령적 구조를 부각하는 반면, 모랭은 영화가 어떻게 물질 세계를 매혹하여 관객이 감정의 차원에서 정동하는, 집단적인 꿈을 꾸게 하는지를 강조한다. 모랭의 관점에서 시네마적 강령은 우리에게 부재하는 것과의 대면이 아니라, 우리보다 더 큰 존재의 현존을 강화하는 방식으로 작동한다.

영혼의 기술: 예술의 해방적 가능성

영화가 20세기 내내 누렸던 문화적 중심의 지위에서 밀려났다는 점은 부인할 수 없는 사실이다. 그럼에도 불구하고 우리는 여전히 무빙 이미지에 몰입한다. 우리는 디지털 스크린과 네트워크가 매개하는 유령적 상호작용으로 형성된 세상에 살고 있으며, 데리다가 말한 ‘기술적 유령’은 일상의 현실이 되었다. 거리를 둔 친밀함, 물리적 접촉 없는 근접성, 감정적 공감이 없는 즉각적 연결이 우리 시대의 질감을 이루는 특징이며, 이들은 디지털 자본주의와 그 알고리즘 논리, 머신러닝 기술, 그리고 심화되는 사회정치적 위기의 도구가 된다.

이러한 맥락에서, 시네마적 강령을 바라보는 서로 다르지만 상보적인 데리다와 모랭의 관점은 합리적 근대성이 빚어낸 지배적인 기술관료적 패러다임으로 인해 단절된 자연과 사회를 다시 결합할 새로운 방안을 제시할 수 있다. 잃어버린 것과의 감정적, 지적 연결의 형태로서 강령은 상상력의 잠재력, 급진적인 돌봄, 선조의 지식을 되찾는 실험실이 될 수 있다. 인간이 세상에서 무엇을 감지하고, 무엇을 기억하며, 누가 이를 결정하는지를 규정하는 기존의 지배적 한계에 도전함으로써, 강령은 참여자에게 망자는 물론 산 자와의 관계까지 재구성할 수 있는 해방적 실천으로 재정립된다.

-

Molly McGarry, Ghosts of Futures Past: Spiritualism and the Cultural Politics of Nineteenth-Century America (University of California Press, 2008), 25–26, 31–34, 41–42. ↩

-

[편집자 주] 바퀴가 달린 하트 모양의 평평한 나무판으로 아래쪽을 향한 연필 고정 구멍이 있어 자동 필기를 유도함. ↩

-

Antoine de Baecque and Thierry Jousse, “Cinema and Its Ghosts: An Interview with Jacques Derrida,” first published in Cahiers du Cinéma, and later, in a translation by Peggy Kamuf, in Discourse 37, no. 1–2 (Winter–Spring 2015) ↩

-

Jacques Derrida and Bernard Stiegler, Ecographies of Television: Filmed Interviews, trans. Jennifer Bajorek (Polity Press, 2002). [국역본은 다음 참조. 자크 데리다 & 베르나르 스티글러, 『에코그라피-텔레비전에 관하여』, 김재희·진태원 옮김(민음사, 2014)] ↩

-

이와 비슷하게 펠릭스 가타리도 영화가 다종의 기호적 경로를 통해 무의식에 접근하는 독특한 능력을 지녔다고 강조하면서, 영화를 “사회적 리비도를 모델링하는 거대한 기계”라 묘사하는데, 그 기계적 특성으로 인해 언어적 기표로 환원되는 정신분석학의 양상을 어느 정도 피한다고 말한다. Félix Guattari, “The Poor Man’s Couch,” in Chaosophy: Texts and Interviews 1972–1977, ed. Sylvère Lotringer (Semiotext(e), 2008), 258. ↩

-

Edgar Morin, The Cinema, or The Imaginary Man, trans. Lorraine Mortimer (University of Minnesota Press, 2005), 95. ↩

-

같은 책, 24-25. ↩

-

가타리는 영화가 감각적 다중성을 통해 복잡한 ‘정서의 성좌’를 만들어낸다고 주장하며, 애니미즘적이고 감정적인 영화의 힘을 강조한다. 욕망을 안정시키고 길들이려는 정신분석학과 달리, 영화는 다중의 목소리로 이뤄진 기호적 흐름을 통해 열림을 유지하고, 집단 차원의 정서적 울림을 강화한다. 다음을 참조하라. Guattari, “The Poor Man’s Couch,” 262-265. ↩

-

에드가 모랭, 같은 책, 97. ↩

-

같은 책, 67. ↩

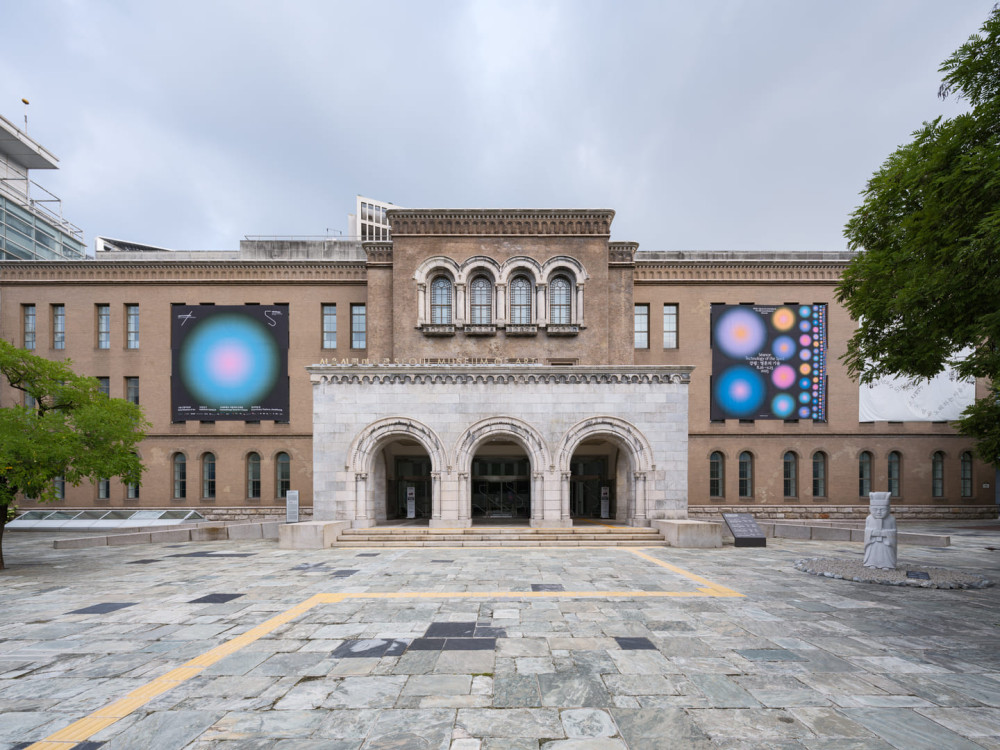

본 저작물은 2025년 10월 발간 예정인 『제13회 서울미디어시티비엔날레 강령: 영혼의 기술』 (서울: 서울시립미술관, 미디어버스, 2025)에 수록될 예정입니다. 본 저작물은 저자의 동의 하에 서울미디어시티비엔날레 웹사이트와 e-flux 저널에 선공개됩니다. 글의 저작권은 저작권자에게 있으며, 저작권자와 서울시립미술관, 미디어버스의 동의 없이 무단으로 사용할 수 없습니다. © 2025 필자, 저작권자, 서울시립미술관, 미디어버스