죽음, 예술, 영성

안톤 비도클

죽음의 중심성, 불멸에 대한 욕망, 망자들과 소통하려는 충동은 선사시대 이래로 예술과 영성의 형성에 영향을 미쳐왔다. 오늘날 우리가 예술이라 여기는 인류 초기의 작품들 가운데 상당수는 원래 무언가를 기념하고, 기억하며, 지나치는 것을 붙들고자 만들어졌다. 이러한 장례 혹은 의례적 충동은 현대인에게만 국한되지 않는다. 네안데르탈인들은 매장지를 꽃으로 장식했다고 알려져 있으며, 침팬지와 코끼리 역시 죽은 구성원의 몸 위에 나뭇잎과 가지를 놓는 모습이 관찰된 바 있다. 19세기 러시아 철학자 니콜라이 페도로프는 음악, 춤, 노래가 장례를 위한 성가와 애가에서 왔다고 추측했으며, 많은 시각예술의 형태들 역시 이와 같은 충동에서 비롯된다. ‘이미지’의 라틴어 어원인 ‘이마고’는 로마인 귀족 저택의 공용 공간에 전시된 조상들의 데스마스크를 가리킨다.

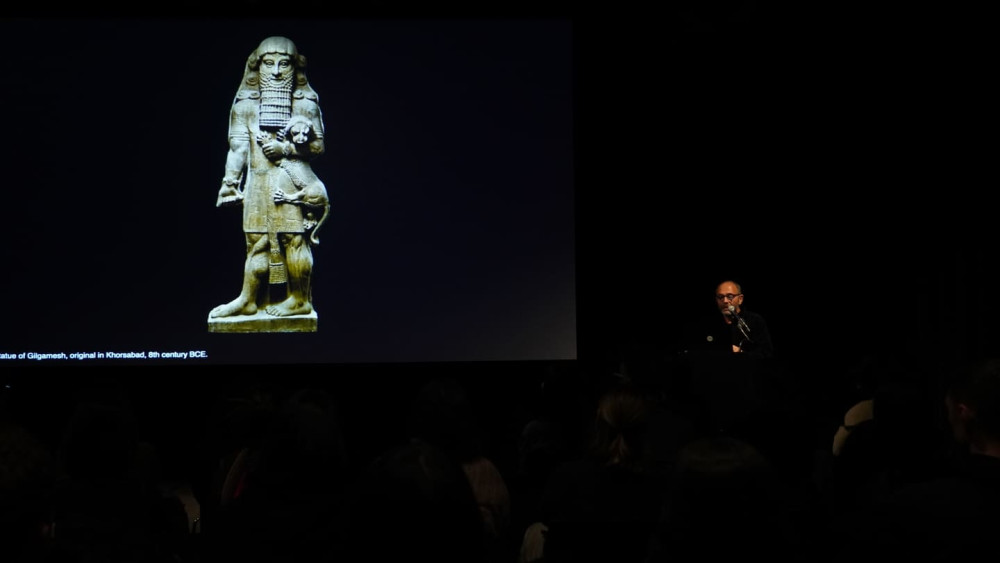

차탈휘위크, 예리코와 같은 신석기 유적지에서 흰 석고로 덮여 있는 두개골들이 출토되었는데, 그중 일부는 황토로 칠해져 있었고, 눈구멍에는 조개껍데기를 박아 넣어 장식하고 있었다. 섬뜩하면서도 아름다운 이 유물들은 대개 주거지 아래에 묻혀 있었고, 이는 망자와 거리를 두기 보다는 가까이 하고자 했던 열망을 시사한다. 약 사천 년 전 서술된 후 수천 년간 숭배 문화의 한 부분을 차지해온 『길가메시 서사시』는 오늘날까지 인류의 가장 오래된 문학 작품으로 전승되고 있다. 이 서사시는 친구 엔키두의 죽음에 절망한 왕[길가메시]이 필멸을 극복하기 위한 방법을 찾아 떠나는 여정을 그린다. 그는 이 여행길에서 여러 신과 악마들을 마주하였고, 마침내 대홍수로부터 인류를 구한 노아와 같은 존재, 우트나피시팀을 만난다. 하지만 끝내 생명의 묘약을 찾지 못했고, 대신 그의 이야기가 마치 한 편의 시와 같은 예술로 남겨진다. “진정한 종교는 조상 숭배이다.” 페도로프는 언젠가 이렇게 썼다. 어쩌면 예술이란 항상 숭배의 일부였는지 모른다.

지그문트 프로이트는 1920년에 발표한 에세이 「쾌락 원칙을 넘어서」에서 “모든 삶의 목적은 죽음이다”라는 도발적인 주장을 펼쳤다. 그의 주장은 문자 그대로였다. 프로이트는 무기물에서 출현한 생명에는 원점, 즉 초기의 무생물 상태로 되돌아가려는 충동이 내재되어 있다고 보았다. 그는 쾌락과 생존의 본능 아래, 근원적인 죽음 충동이 자리하고 있다고 주장했다. 이 이론은 생존과 적응이라는 다윈주의 모델과는 분명 다르지만, 죽음을 화두이자 너머의 어딘가로 향하는 문턱으로 여겨온 수많은 영성과 예술적 전통에 공명한다.

아르투어 쇼펜하우어의 의지 개념은—모든 생명과 고통을 추동하는 맹목적이고 만족될 수 없는 힘으로서—프로이트의 죽음 충동을 예견한다. 그러나 쇼펜하우어는 예술이 이 굴레를 잠시나마 초월할 수 있는 몇 안 되는 방법 가운데 하나이며, 우리가 미적 경험을 통해 욕망과 강박에서 벗어나 관조적 초연함의 상태로 들어선다고 보았다. 그는, “아름다운 것에 대한 미적인 희열은, 대부분 … 자기 자신으로부터 탈피하는 데에 있다.”1 고 쓴 바 있다.

그런데 ‘자기 자신으로부터 탈피한다’는 것 역시 일종의 죽음이지 않은가? 이와 같은 관념—자아를 해체하여 너머의 무언가를 위한 그릇이 된다는 생각—은 예술가들과 깊이 공명하며, 힌두교와 불교 같은 영적 전통들을 면밀히 비춘다. 전통적인 설명에 따르면, 석가는 사문유관(四門遊觀: 병든 사람, 늙은 사람, 시체, 그리고 수행자라는 네 가지 광경을 목격) 후 출가를 결심했다. 이 장면들은 피할 수 없는 죽음과 초월의 가능성을 동시에 보여주었다. 그때나 지금이나, 죽음의 필연성 그리고 이를 극복하려는 희망이 가장 중요한 문제이다.

조르주 바타유 역시 상실과 해체를 통한 초월에 관해 살펴보았는데, 이는 특히 희생을 통해 이뤄진다. 그는 『저주받은 몫』(1949)에서 태양이 지닌 무한한 관대함—끊임없이 방출되는 에너지—이 생명이 지속되기 위해 때로는 폭력적으로 소진되어야만 하는 우주의 잉여라고 묘사했다. 희생적 소진에 관한 바타유의 이론은 자연을 전부 파멸시킨 후 새롭게 시작하려는 사드 후작의 비전이나, 모든 미술관을 불태워 잿더미 속에서 예술을 다시 태어나게 하자고 외친 카지미르 말레비치의 주장과도 공명한다.

이러한 급진적 논리는 소비에트 철학자 예발트 일리옌코프의 에세이 「정신의 우주론」(1950년대경)의 바탕을 이룬다. 일리옌코프는 인간이 자연에 진 형이상학적 빚을 갚기 위해 세계를 파괴하고, 이를 통해 새로운 우주적 순환—인공적인 빅뱅—을 형성하는 최후의 자기희생 행위를 구상한다. 일리옌코프의 구상에는 니체의 영원회귀 사상, 즉 반복하고, 다시 시작하며, 시작에 이르기 위해 다시금 죽음을 통과하려는 충동이 보인다.

신성함은 희생을 통해 생성되며, 신비로운 체험은 언제나 주체에 대한 다소간의 해체, 어떤 의미에서는 죽음을 수반한다. 트랜스 상태나 신비주의 세션에서도 유사한 일이 벌어지는데, 영매의 몸에 다른 무언가를 들어오게 하려면 개인적 페르소나는 없어져야 한다. 한국의 굿을 비롯한 여러 무속 전통에서 인간 세계와 다른 세계 사이를 매개하는 무당이 신령한 존재로 귀속되는 것도 같은 맥락이다.

신비주의와 정신분석 세션—더불어 영화 상영은—종종 ‘세앙스[강령]’라는 단어로 묘사된다. 프랑스어에서 유래한 이 단어는 문자 그대로 ‘세션’ 또는 ‘앉기’를 뜻하며, 재능이 특출한 영매를 통해 망자나 저편의 존재들과 접촉을 시도하는 모임을 가리킨다. 이 단어는 18세기의 프란츠 메스머가 ‘동물 자력론’ 치료 세션을 설명하면서 쓰이게 되었다. 모더니즘의 등장과 함께 영성주의를 비롯해 —그리고 오컬트, 신비주의, 새로운 혼성 종교들이들—는 대중과 아방가르드 예술가 모두의 상상력을 사로잡았다. 이러한 매혹은 부분적으로 산업화와 근대성으로 인한 방향 상실과 일련의 변화에 관한 반응이었고, 합리주의, 규율화, 기계화에 의해 삶이 재편되면서 신비로움, 감정, 도피를 향해 피어난 역설적 갈망의 결과와 같았다. 우리는 피트 몬드리안의 신지학에서부터 힐마 아프 클린트의 인지학에 이르기까지 초기 모더니즘 예술가들에게서 이런 충동들을 목격할 수 있다.

아프 클린트는 스웨덴에서 강령술을 사용하여 잃어버린 지식을 전하는 ‘마하트마’라는 영혼들과 소통한다고 믿었던 다섯 명의 여성들로 이루어진 그룹의 일원이었다. 맨 처음 자동기술법으로 시작한 그들의 작업은 곧 예술로 확장되었다. 아프 클린트는 그녀의 획기적인 추상 회화 〈신전을 위한 그림〉(1906–1915) 연작이 영혼의 인도를 받아 창작되었다고 주장하며, 이 작품들이 “밑 그림도 없는 상태에서, 엄청난 힘이 내 몸을 빌어 직접 그린 것”2이라고 말했다. 그보다 약 반 세기나 앞선 1861년 무렵, 또 다른 여성 영매 조지아나 하우튼은 그 시절에 벌써 종이에 추상화를 그리고 있었다. 그 어떤 예술적 훈련이나 경험이 전무하던 하우튼은 다른 차원의 상태와 통로를 재현한 탁월한 추상화 작품을 완성하였고, 영적으로 교류한 망자들의 이름으로 서명했다.

영성주의는 19세기 뉴욕에서 종교적이면서도 사회적인 운동으로 출현했다. 스웨덴의 신비주의자 에마누엘 스베덴보리의 저작과 메스머의 범심론적 사상에서 영향을 받은 이 운동은, 의식이 죽음 이후에도 지속되며 영혼이 단지 머물기만 하는 것이 아니라 계속 진화한다고 주장했다. 이 운동은 1848년 3월 31일 케이트와 마거릿 폭스라는 어린 자매가 자신들의 집에서 들려오는 신비로운 노크 소리를 통해 영혼과 접촉했다고 알린 날에 그 기원을 둔다. 노예제 폐지론자 에이미와 로체스터의 퀘이커교도 아이작 포스트 부부는 폭스 자매를 집으로 데려가 의식을 벌이며, 그들의 최초 공적 지지자가 된다. 도망간 노예들을 위한 비밀 네트워크인 ‘지하철도’의 은신처였던 포스트 부부의 자택은, 영성주의를 초기 노예 해방 운동과 여성권 운동과 연결하는 가교가 된다.3 영성주의는 시작부터 급진적 정치와 분리될 수 없었고, 주로 여성들에 의해 형성되었다.

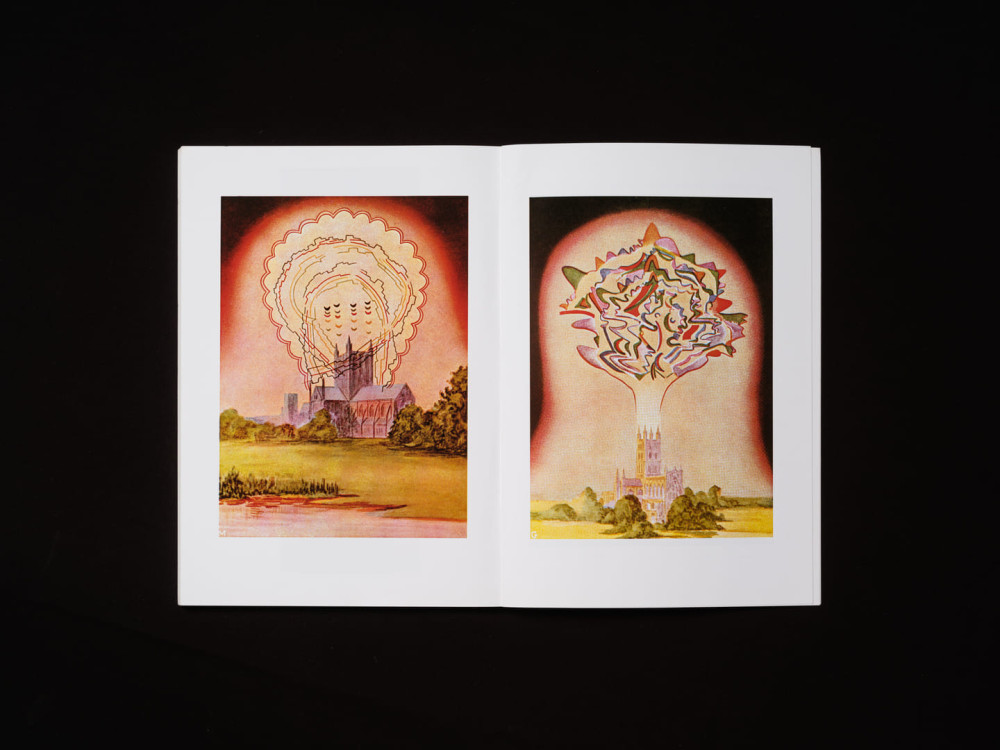

“세상은 진동하고 있다. 세상은 능동적인 영적 존재들로 이루어진 우주이다. 죽은 물질조차도 살아 있는 영혼이다.” 1912년 바실리 칸딘스키가 쓴 글이다.4 그의 논고 『예술에서의 정신적인 것에 대하여』(1911)는 신지학적 믿음, 특히 집중된 감정과 의도가 생성하는 비물질적 형상인 상념체를 바탕으로 추상에 대한 이론을 개괄한다. 이 개념은 헬레나 블라바츠키의 제자였던 애니 베전트가 정립한 것으로, 불교의 정신적 구성체와 카르마[업] 관념에서 영감을 받았다. 베전트는 상념체가 정신 에너지로부터 탄생한 개체들이라고 묘사하며, “모든 상념은 … 원소와 연결되며 … 능동적 개체가 되고 … 마음이 만들어낸 피조물로 … 환상, 욕망, 충동과 열정의 자식들로 가득 찬, 고유한 세계이다.”5 라고 썼다. 그녀는 이러한 형상들이 소멸하지 않고 마주치는 여러 다른 존재들에게 영향을 준다고 믿었다. 숙련된 ‘수행자’는 상념체를 의식적으로 생성할 수 있지만, 대부분의 사람들은 무의식적으로 만든다.

1905년, 베전트는 C.W. 리드비터와 함께 이 주제에 관하여 『상념체: 투시적 탐구의 기록』이라는 제목의 책을 공동 집필했다. 이 책에는 존 발리, 유지니아 맥팔레인과 같은 작가들의 삽화가 수록되어 있다. 진동하고, 도식적이며, 기묘하게도 20세기 추상미술을 예견하는 듯한 이 이미지들은 단순한 재현이 아니라, 마치 도구처럼 보이지 않는 세계를 지각하는 방식이 된다.

신지학의 창시자 헬레나 블라바츠키는 1831년 드니프로(오늘날의 우크라이나)—필자의 어머니가 자랐던 곳—에서 태어났다. 1970년대에 드니프로에서 유년기를 보냈던 나는 그곳에 관한 신비로운 기억이 전혀 없다. 하지만 블라바츠키는 1870년대에 이르러 세계 영성주의의 핵심 인물이 되었다. 그녀는 서구의 오컬티즘과 동양의 형이상학, 특히 불교를 융합했고, 1875년 뉴욕에서 신지학회를 공동 설립했다. 20세기 문화, 특히 시각예술에 미친 그녀의 영향은 실로 막대하다. 그녀는 서양과 동양의 에소테릭[비밀종교] 전통을 종합한 최초의 사상가 중 하나로 꼽히며, 이는 오늘날에도 대안 영성주의를 이루는 지배적인 경향으로 남아 있다.

블라바츠키의 후계자인 애니 베전트 역시 복합적인 인물이었다. 신지학자이자 사회주의자, 페미니스트, 탈식민 운동가, 프리메이슨이면서 영매였던 그녀는 1908년 신지학회 회장이 되었다. 1904년, 블라바츠키는 독일과 오스트리아 지역의 에소테릭 분과 지도자로 루돌프 슈타이너를 임명하였으나, 슈타이너는 블라바츠키와 베전트가 반대했던 기독교를 강조하는 유럽 중심적 관점을 계속 고집했다. 결국 1912년 신지학회와 결별한 슈타이너는 스위스 도르나흐에 본부를 둔 인지학회를 창립하게 된다.6 신지학과 인지학이 예술에 끼친 영향은 불교와 기독교는 물론 수피즘과 샤머니즘에 이르기까지, 동서양의 종교적 사유를 가로지르는 폭넓은 종합성을 보여준다. 제2차 세계대전 이후 많은 예술가들이 선불교에서부터 오모토(大本) 같은 새롭고 혼성적인 운동에 이르는 아시아의 영적 실천에 눈길을 돌린 것은 자연스러운 흐름이었다.

오모토교는 19세기 후반 일본에서 등장한 종교로, 교토부 아야베 출신의 문맹 농민 여성 데구치 나오가 창시했다. 1892년 새해 첫 날, 그녀의 몸에 신령이 들어왔고, 나오는 영적으로 계시 받은 내용을 자동으로 기술한다. 이 기록들은 훗날 그녀의 사위가 되는 신비주의자 데구치 오니사부로에 의해 해석된다.

오모토의 놀라운 점은 예술을 강조하는 데에 있다. 모계 구조를 가진 오모토에서 영적 지도자 각각은 반드시 서예, 도예, 전통 연극 또는 다도 훈련을 받은 예술가여야 한다. 평화주의와 보편주의를 표방하는 이 종교는 일본의 군국주의 정부에 대항했고, 따라서 제2차 세계대전 당시 정부로부터 탄압받았으며, 지도자들은 투옥과 고문까지 겪었다. 1920년대에 오모토는 국제 활동에 주력하던 자매기관 인류애선회(人類愛善会)의 신성한 언어로 ‘에스페란토’를 채택하기도 했다. 1970년대 후반부터 1980년대까지 오모토가 운영한 국제 여름 예술학교에는 벅민스터 풀러 같은 인물들이 참여한 바 있다.

자동기술, 최면, 트랜스는 이성적 사고를 우회해 더 깊은 정신의 흐름에 닿으려 했던 초현실주의 운동의 핵심 기법이었다. 앙드레 브르통은 초현실주의를 ‘순수한 상태의 심리적 자동운동’이라 정의했으며, 초현실적 기법을 통해 무의식의 세계를 드러내고자 했다. 하지만 초현실주의가 신비주의와 관계를 맺은 방식은 비단 미학적인 것에만 머무는 것이 아니라, 정치적 함의까지 지니고 있었다.

1930년대, 파시즘이 유럽 전역으로 확산되는 가운데 바타유는 저널 『아세팔』을 창간했다. 저널의 시각적 상징으로 사용한 머리 없는 신화적 형상의 이름을 딴 것이었다. 이 형상은 계몽적 합리주의와 주권적 자아를 거부하고, 원초적이고 육화된 존재를 추구하는 것을 상징했다. 『아세팔』은 단순한 출판물이 아니라, 의례, 비밀, 금기의 실천을 통해 신성을 되찾고자 했던 오컬트 결사 단체였다. 전해지는 이야기에 따르면, 바타유는 『아세팔』의 상징적 힘을 완성하기 위한 제물로 사람을 바쳐야 한다고 믿었다고 한다. 자원자를 구했으나, 그 누구도 나서지 않았다.

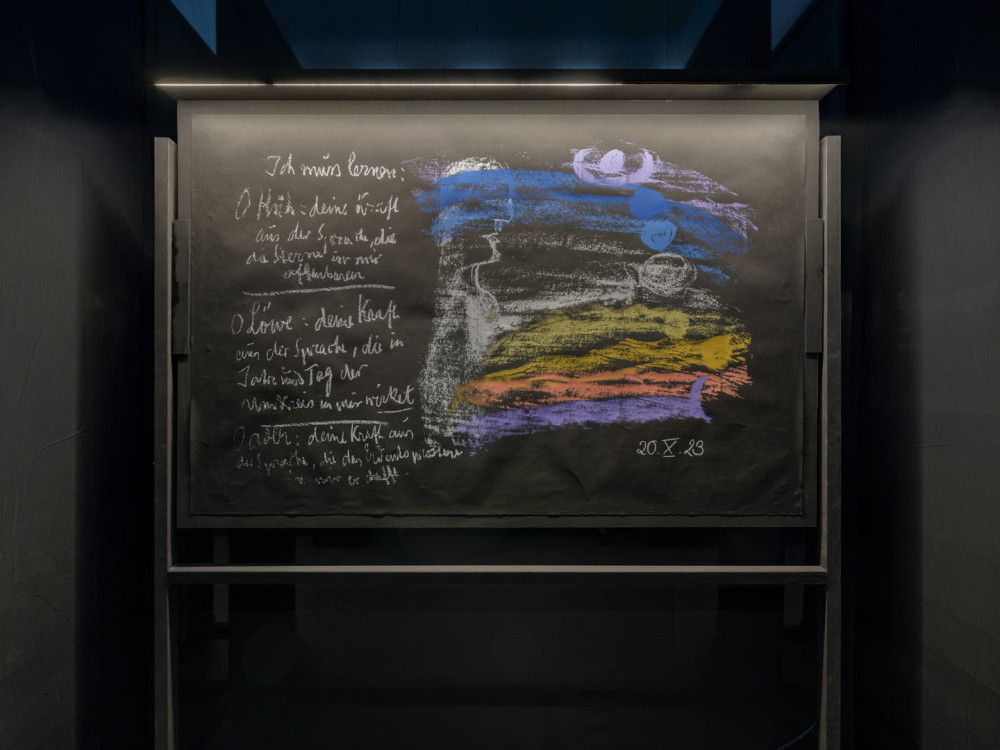

예술의 주술적 차원이 20세기로 이어지면서, 예술 실천을 치유와 에너지 정렬의 방식으로 접근했던 엠마 쿤츠나 요셉 보이스 같은 예술가들이 나타났다. 쿤츠는 질병의 치유와 영적 활동에 사용되었던 정교한 기하학 드로잉을 창작했고, 보이스는 자신의 퍼포먼스와 교육학적 활동을 사회와 생태적 회복 행위로 의미화 했다. 백남준 역시 비디오와 전자 매체를 활용한 선구적 작품들을 통해 무속 전을 소환했고, 기술을 의례와 직관의 매개체로 변형시켰다.

제2차 세계대전 말기 데구치 오니사부로는 선명한 색채 유약을 입힌 도자 찻잔 수천 점을 제작한다. 그의 창작은 예술이 단순한 표현이 아니라 인간 세계 안에서 신적 현존과 연결되는 통로라고 여긴 오모토의 신념에 따른 결과였다. 데구치 오니사부로가 만든 찻잔의 표면은 갈대 펜이나 바늘로 눌러 만든 자국들로 빼곡히 차 있다. 이 자국들은 오모토 기도문을 반복적으로 암송하며 새긴 것으로, 자아와 의례, 물질이 하나로 합쳐지는 행위의 흔적이 된다. 이 찻잔을 감싸는 유광의 유약은 오사카 폭격 당시 교토 근교의 산에서 본 하늘의 섬뜩한 색채에서 받은 영감을 표현한다고 전해진다.

오늘날 우리는 디지털화, 알고리즘 자동화, 인공지능이 추동하는 또 다른 변화의 시대를 살아가고 있다. 과거 기술 격변의 시대가 그러하였듯, 이러한 변화는 광범위한 불안, 방향 상실, 새로운 소격 상태를 초래한다. 전 세계적으로 다시 부상하는 민족주의, 포퓰리즘, 권위주의는 더 깊은 차원의 불안에 관한 하나의 징후로 다가온다. 이에 관하여 동시대의 많은 예술가들은 다시 한 번 신비주의, 영성, 탈인간적 앎의 방식으로 시선을 돌려 현재를 이해하려 한다.

요하나 헤드바, 제인 진 카이젠, 인주 첸과 같은 작가들은 영적이고, 에소테릭하며, 선조들의 전통에서 받은 영감을 바탕으로 질병, 디아스포라, 기억, 저항을 지속적으로 탐구한다. 헤드바의 작업은 만성적 질환을 오컬트 지식과 돌봄의 실천으로 연결하여, 퍼포먼스, 텍스트, 사운드를 통해 이른바 ‘취약성의 정치’를 탐구한다. 제인 진 카이젠은 영화와 설치를 통해 무속과 대물림된 트라우마, 특히 1948년에 있었던 제주 4.3 봉기, 이후 이어진 잔혹한 탄압과 관련된 제주도의 역사를 다룬다. 그녀의 작업은 의례를 재연이 아닌 역사적 전승의 형태로 접근한다. 인주 첸은 점성술, 도교적 우주론, 정치사를 결합하여 권력과 믿음이 교차하는 지점을 살핀다. 이러한 예술적 실천에서 영성은 초월적인 것으로 규정되기 보다는, 오히려 폭력, 상실, 회복의 가능성을 이해하기 위한 구조로서 제시된다.

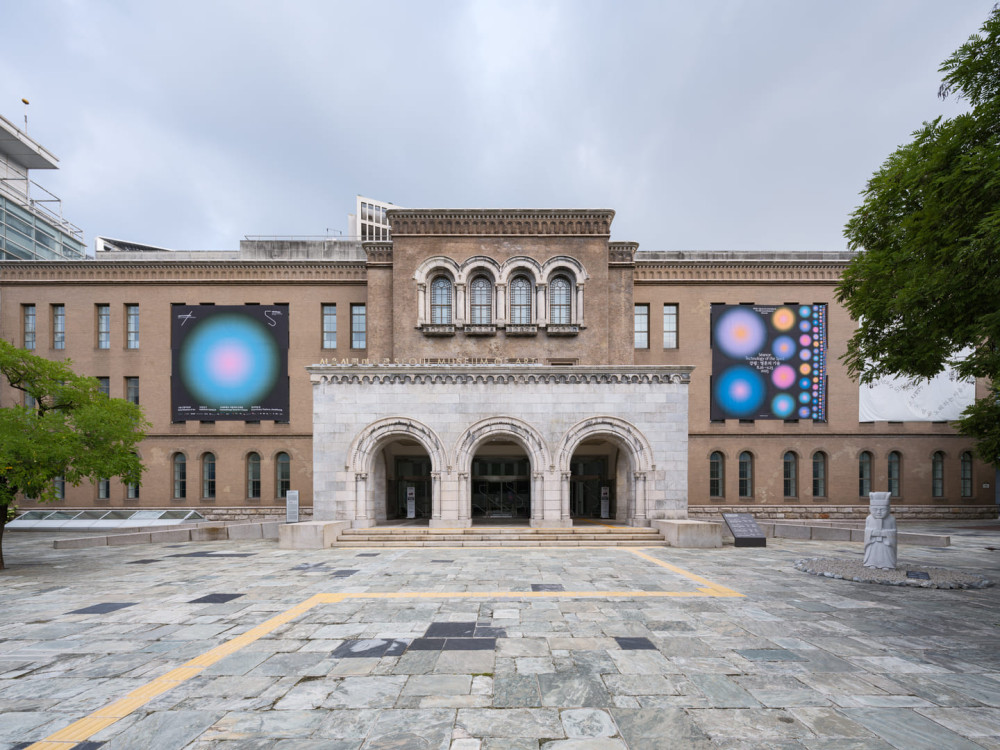

제13회 서울미디어시티비엔날레는 강령으로서 전시를 만드는 것을 목표로 하였다. 이것은 오컬트, 신비주의, 영적 전통에서 영감을 받은 과거와 현재의 예술 실천과 담론을 제시하는 데 그치기 보다는, 인간 세계의 안과 그 너머에 존재하는 다중의 세계와 대화를 나누기 위한 프로젝트이다. 예술을 통해 우리는 망자, 선조, 아직 도래하지 않은 존재들의 목소리를 위한 통로를 열고, 그들의 해방적 잠재성이 발현되는 자리가 생길 수 있길 희망한다. 이 전시는 애도가 아닌 대화를 통해 망자를 위한 공간을 여는, 아주 오래된 인류의 과업을 새롭게 하고자 하는 시도와 같다.

-

Arthur Schopenhauer, The World as Will and Representation, vol. 1 (Dover Publications, 2000), 390. 한국어 번역본은 다수의 출판사에서 『의지와 표상으로서의 세계』라는 제목으로 출간되었다. 본고에서는 『의지와 표상으로서의 세계』 곽복록 옮김 (을유문화사, 2007), 471쪽의 번역을 참조했다. ↩

-

Iris Müller-Westermann, “Paintings for the Future,” in Hilma af Klint: A Pioneer of Abstraction (Moderna Museet, 2013), 38에서 인용. ↩

-

1888년, 폭스 자매는 자신들이 이야기를 날조했다고 시인했다. 그러나 영성주의 운동은 이미 고유한 의례와 이미지, 공동체를 갖추고 전 세계로 확산되어 있었다. ↩

-

Wassily Kandinsky and Franz Marc, The Blaue Reiter Almanac, trans. Henning Falkenstein (Viking Press, 1974), 173. ↩

-

Annie Besant, Karma (The Theosophical Publishing House, 1895), i. ↩

-

흥미롭게도 슈타이너와 신지학회의 결별은 교리적·방법론적—그중 하나로 영성의 삶에서 예술의 역할에 관한—입장 차이에서 비롯되었다. 슈타이너는 뮌헨에서 열린 회합에서 신지학 모임을 드라마, 조각, 회화를 에소테릭 경험을 향한 매개로 통합한 연극적 종합예술작업으로 재구성하고자 했다. 이러한 예술적 전환은 크리슈나무르티를 메시아적 인물로 받아들이는 것을 거부한 일과 더불어, 애니 베전트와 C. W. 리드비터 같은 신지학회 지도자들과의 균열을 더욱 깊게 하였고, 결국 1913년 인지학회를 창립하는 것으로 이어지게 된다. ↩

본 저작물은 2025년 10월 발간 예정인 『제13회 서울미디어시티비엔날레 강령: 영혼의 기술』 (서울: 서울시립미술관, 미디어버스, 2025)에 수록될 예정입니다. 본 저작물은 저자의 동의 하에 서울미디어시티비엔날레 웹사이트와 e-flux 저널에 선공개됩니다. 글의 저작권은 저작권자에게 있으며, 저작권자와 서울시립미술관, 미디어버스의 동의 없이 무단으로 사용할 수 없습니다. © 2025 필자, 저작권자, 서울시립미술관, 미디어버스