모든 것에 귀 기울일지니

사나 알마제디

SMB13 사운드룸 큐레이터 사나 알마제디(Sanna Almajedi)는 현재 『이플럭스(e-flux)』에서 공연 큐레이터로 활동하고 있으며 이번 비엔날레 전시장 내에서 ‘청취’에 집중된 공간으로 구성되는 사운드룸의 큐레이션을 맡았다. 국제독립큐레이터협회(Independent Curators International)가 주관한 《관습을 넘어선 출판(Publishing Against the Grain)》을 공동 기획했으며, 해당 프로젝트는 케이프타운 자이츠현대미술관(Zeitz Museum of Contemporary Art Africa), 나이지리아 센터포컨템포러리아트 라고스(Center for Contemporary Art Lagos) 등 여러 기관의 순회전으로 진행되었다. 2024년 뉴욕 큐레토리얼 레지던시 사라즈/둔켄스탈레(SARA’S / Dunkunsthalle)에서 전시 및 공연 시리즈 《바벨(Babel)》, 뉴욕의 비영리 공간 화이트 컬럼스(White Columns)에서 온라인 전시 《기억의 조각과 집의 단편들(Bricks of Memory, Fragments of Home)》을 기획한 바 있다.

늘 모든 것에 귀 기울이고, 듣지 못하는 순간을 스스로 알아차려라.

—폴린 올리베로스

영혼과의 소통을 위해서는 감각의 정상적 작동 범위 너머에서 나는 소리를 들어야 한다. 그 방법은 폴린 올리베로스가 ‘딥 리스닝[깊이 듣기]’이라고 부른, 부재자의 소리에 귀 기울이는 것이다.

1959년 7월, 화가이자 영화 제작자 프리드리히 위르겐손은 테이프 녹음기로 핀치[되새류] 새의 울음소리를 녹음한 뒤 재생하던 중 돌아가신 어머니의 목소리를 들었다. 이는 부재하는 사람과 사물의 소리를 녹음하고 전송하는 새로운 기술과 강령술 사이의 오랜 연계성이 다시금 이어진 순간이었다.

19세기 후반, 음악은 강령술의 불가결한 요소였다. 영성주의자들은 자동으로 연주되는 악기—보이지 않는 손이 치는 피아노, 유령의 힘에 이끌린 듯 떠다니는 아코디언과 트럼펫—가 영혼의 증거라는 발상에 사로잡혔다. 20세기 들어 전축과 라디오가 보급되면서 새로운 시대가 펼쳐졌다. 음악이 그 소리를 만들어내는 본래의 몸체를 떠나 시공간을 유영하는 것이 정상으로 여겨지기 시작했다. 이제 음악적 강령술은 신비성을 잃고, 전파를 통해 너머의 존재들과 연결될 새로운 가능성이 대두되었다.

위르겐손은 모친의 영혼이 말하는 소리를 들은 뒤, 너머의 존재와 소통하는 방법을 연구한 저서 『우주에서 들려오는 목소리』를 펴냈다. 처음에는 테이프 녹음기와 마이크를 이용했고, 질문을 던진 뒤 응답을 기다렸다가, 느린 속도로 녹음을 재생하며 영혼의 목소리를 확인했다. 이후에는 그렇게 접촉하게 된 한 영혼의 조언에 따라 강령술에 라디오를 도입했고, 훗날 ‘위르겐손 주파수’로 불리게 되는 1485.0킬로헤르츠를 최적의 주파수로 찾아냈다.

위르겐손의 연구에 매료된 심리학자 콘스탄틴 라우디브는 그만의 독자적인 방법을 고안해 10만 건이 넘는 녹음을 진행하고, 녹음물에서 들려오는 불가사의한 음성과 음향을 전자음성현상(이하 EVP)이라는 새로운 용어로 지칭했다. 오늘날 EVP는 심령주의자와 예술가들 모두에게 널리 활용되고 있다.

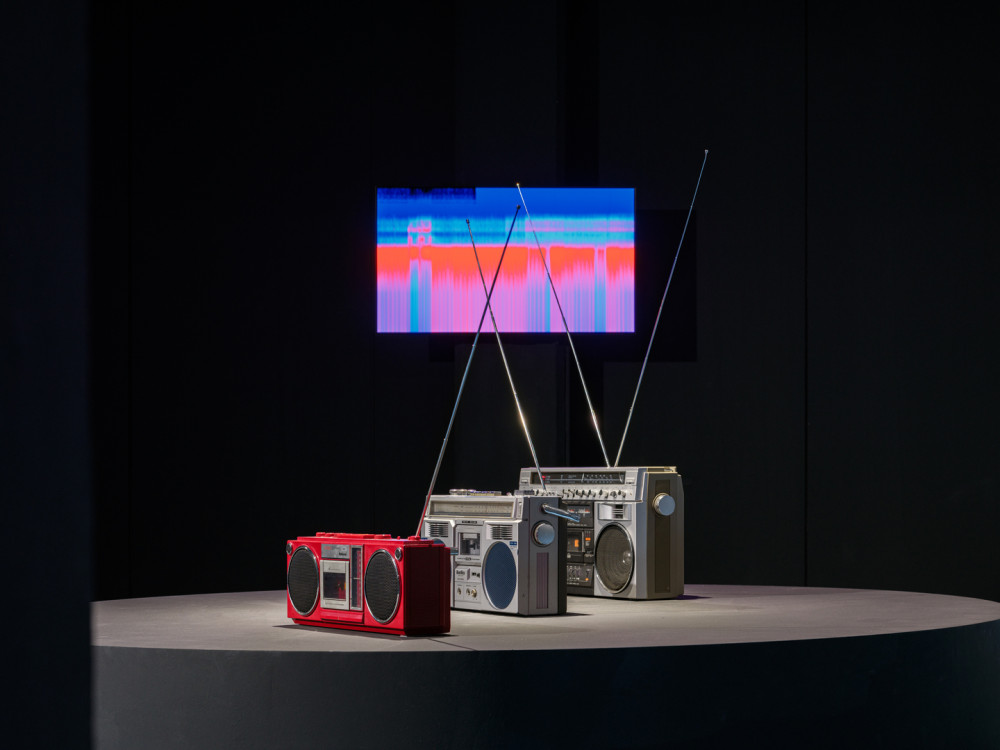

예술가인 칼 미카엘 폰 하우스볼프와 온다 아키는 라디오를 활용해, 영혼과 관객이 전자기 음파를 통해 에너지를 공유하는 강령술을 수행했다. 하우스볼프의 〈겟 다운 위드 미〉는 그의 친구이자 협업자인 페터 레흐베르크(일명 ‘피타’)를 추모하기 위해 카페 오토에서 열린 라이브 콘서트에서 녹음되었다. 이 곡은 드론 사운드1에 티베트 관악기 캉링의 소리와 레흐베르크의 죽음 후 어느 버려진 나이트 클럽에서 채록한 EVP 녹음물을 혼합한 것이다. 하우스볼프는 녹음을 재생하던 중 “겟 다운 위드 미[나와 함께 즐기자]”라는 음성을 들었고, 이를 피타의 2002년 음반 〈겟 다운〉과 연결시켰다.

온다 아키의 〈백남준의 영혼이 내게 말했다〉는 더 우연성 짙은 만남을 담고 있다. 온다는 2010년 백남준아트센터 주최로 그가 깊이 공감해온 한 예술가의 작품에 둘러싸여 몇 차례의 공연을 진행하게 된다. 당시 서울의 호텔방에서 라디오 채널을 이리저리 돌리던 작가는 한 방송에서 “잠긴 듯한” 불가해한 목소리를 찾아 녹음하게 된다. 이것이 온다와 백남준이 처음으로 접촉한 순간이었다.

이후 온다는 세계 곳곳에서 백남준의 영혼과 소통하는 강령술을 수행하기 시작했다. 백남준 또한 생전 무속에 매료되어 자신의 예술적 개념과 퍼포먼스에 무속 의식을 결합했던 작가였다. 백남준은 1978년 조지 마키우나스가, 1990년 요셉 보이스가 세상을 떠났을 때, 무당굿을 통해 동료들의 죽음을 추모했다. 두 퍼포먼스에서 백남준은 플럭서스 해프닝과 한국 푸닥거리의 유사성을 보여주었는데, 양쪽 모두 관객의 참여에 많은 부분을 기대고 있다는 점이다. 의식이 행해지는 동안 무당은 관객의 동참을 요청하는데, 이런 점에서 굿은 작가와 관객의 경계가 흐릿한 플럭서스 퍼포먼스와 일맥상통하는 면이 있다.

가족, 친구, 혹은 연인을 기리는 것은 어느 문화에서든 가장 친숙한 영적 의식일 것이다. 아니아 록우드의 오랜 파트너이자 동료였던 루스 앤더슨의 죽음을 기리며 완성된 〈루스를 위하여〉는 우리를 사랑, 슬픔, 현존의 여정으로 이끌며 헌정을 표한다. 록우드는 두 사람의 전화 통화 녹음과 그들에게 각별한 의미를 가지는 장소에서 채록한 녹음물을 섞어, 이른바 음향 러브 레터를 쓴다. 우리는 새들이 지저귀고 물이 흐르는 배경 가운데 록우드와 앤더슨이 말과 웃음을 주고받는 소리를 듣는다. 여기에서 록우드는 두 사람이 한때 맺었던 내밀한 음향적 관계를 다시 불러내며, 소리를 통해 그들의 삶의 결을 드러내고 죽음 너머에서도 이어지는 사랑의 현존을 구현한다.

낙원상가의 사운드룸에서 소개되는 많은 작품이 그러하듯, 〈루스를 위하여〉는 음악, 음성, 의식을 영적 매개이자 치유의 도구로 삼는 불교 전통을 암시한다. 가령 하우스볼프가 연주한 티베트의 캉링은 사람의 다리뼈로 만든 악기이며, 영혼을 소환하거나 우리의 의식을 망자의 영역으로 안내하는 의례적 맥락에서 사용된다. 그 밖에도 종이나 북과 같은 악기와 만트라[주문]는 불교 수행에서 핵심적인 트랜스 상태[무아의 경지]에 진입하는 데 사용된다. 이는 단순히 어떤 분위기를 조성하기 위함이 아니라, 망자와 접촉할 수 있는 조건을 조성하는 데 중점을 둔다. 이러한 실천들은 지금도 특정 문화와 종교의 맥락 안에서 지속되는 동시에, 산 자들의 세계와 우리를 둘러싼 영혼들 사이의 음향적 교감에 헌신하는 예술가들에게 계속해서 중요한 귀감이 되고 있다.

-

[편집자 주] 음이나 화음이 계속해서 울리는 화성 또는 단선율로 1960년대 이후 아방가르드 음악의 중요한 특징으로 자리잡음. ↩

본 저작물은 2025년 10월 발간 예정인 『제13회 서울미디어시티비엔날레 강령: 영혼의 기술』 (서울: 서울시립미술관, 미디어버스, 2025)에 수록될 예정입니다. 본 저작물은 저자의 동의 하에 서울미디어시티비엔날레 웹사이트에 선공개됩니다. 글의 저작권은 저작권자에게 있으며, 저작권자와 서울시립미술관, 미디어버스의 동의 없이 무단으로 사용할 수 없습니다. © 2025 필자, 저작권자, 서울시립미술관, 미디어버스